生成AIで業務効率化を実現する活用方法|AIツールの導入事例も紹介

この記事でわかること

- AIで効率化できる業務例

- AIを業務に導入する際の進め方

- 業務効率化のためにAI導入する際の注意点

AI(人工知能)の進化と普及が著しい昨今、業務の効率化にAIを活用する企業が急速に増えています。特にBtoB (Business to Business) 領域では、AIによってバックオフィス業務の自動化や、データ分析の迅速化、コミュニケーションの質の向上など、さまざまな面で生産性が向上しており、経営判断のスピードや精度を高めるうえでも欠かせない存在となりつつあります。

一方で、「自社の業務に本当にAIを導入する価値があるのか」「AIを導入することで、どれだけの工数削減や費用対効果が見込めるのか」「セキュリティや著作権の問題は大丈夫か」など、さまざまな疑問や不安を抱え、導入に踏み切れずにいる企業担当者の方も多いのではないでしょうか。特にAIの導入経験がない場合は、最初の一歩を踏み出すハードルが高く感じられるかもしれません。

そこで本記事では、業務効率化の文脈でAIが注目されている背景から始まり、実際にAIが活用されている9の業務分野とその具体例を紹介します。さらに、AI導入をスムーズに進めるための3ステップや、実際に業務効率化に成功した企業の事例、そして導入時に押さえておくべき注意点までを網羅的に解説します。AI導入の可能性を具体的にイメージし、自社にとって最適な活用方法を見つけるために、ぜひ参考にしてみてください。

また、業務効率化にお悩みの方は、ぜひ議事録作成時間を削減できるOtolio(旧:スマート書記)をお試しください。Otolioは使えば使うほど精度が上がる特許取得済の独自アルゴリズムを活用し、機密情報を学習させることなく、使えば使うほど各社に最適される高精度の文字起こしが可能です。

Otolio(旧:スマート書記)を14日間無料で試す or 資料を請求する

業務効率化にAIが導入される背景

企業の現場では、業務量の増加と人手不足という二重の課題に直面しています。こうした背景から、AIによる自動化や支援への期待が高まり、導入が加速しています。

労働力不足と働き方改革

日本社会では高齢化が進み、労働人口が減少しています。この影響で企業は限られた人材で高い生産性を求められるようになりました。そこで注目されているのがAIの活用です。特に働き方改革の流れの中で、長時間労働の是正や業務の効率化が強く求められるようになり、ルーチンワークや単純作業をAIに任せることで、人間はより価値の高い業務に集中できるようになってきています。

AI技術の進化と業務適用の拡大

近年のAI技術の進歩はめざましく、自然言語処理や画像認識、機械学習といった技術が実用段階に入りました。生成AIの代表例であるChatGPTの登場からはじまり、文書作成や議事録作成、カスタマーサポートなど、従来は人間の手に頼っていた業務でもAIが十分な成果を出せるようになっています。これにより、専門知識が必要な業務にもAIの活用が進み、業務の属人化解消にもつながっています。

スピードが求められるビジネス環境

ビジネス環境は日々変化し、企業にはスピーディーな対応が求められます。AIは膨大なデータを短時間で処理し、有益な情報などを導き出す力を持っています。たとえば、顧客データの分析によりパーソナライズされたマーケティング施策を展開したり、在庫データの予測により物流を効率化したりと、経営判断を迅速にサポートする役割が期待されています。

精神的負荷の軽減という新たな視点

見落とされがちですが、AIの導入は業務効率化にとどまらず、社員のメンタル面にも好影響を与えます。たとえば、問い合わせ対応などでストレスがかかりやすい業務をAIチャットボットが代替することで、従業員の精神的な負担が軽減され、離職率の低下にもつながる事例があります。こうした観点からも、AIは企業の健全な組織運営を支える重要なツールとなりつつあります。

AIで効率化できる9の業務例

AIはルーティン業務から高度な分析まで、多種多様なビジネスシーンに活用されています。ここでは、特に9の業務をピックアップして、その業務の中でどのように業務効率化のためにAIを活用できるのか紹介します。

1. 経理業務

経理は定型業務が多く、AI導入の効果が非常に大きい分野の一つです。たとえば、請求書の発行や仕訳入力、経費精算、決算書の作成など、膨大な量のデータ処理を必要とする作業において、AIは大きな役割を果たします。

OCR(光学文字認識)を活用することで、紙の領収書や請求書の情報を自動でデジタル化し、会計システムへ連携することができます。これにより、入力ミスの削減や作業時間の短縮が実現され、担当者は分析や戦略立案など、より付加価値の高い業務へシフトできます。

また、AIを用いた異常検知機能を活用すれば、不正会計や入力ミスの早期発見も可能になります。例えば通常とは異なる経費処理や、ルールに違反した仕訳入力を即座にアラートで知らせてくれるため、ガバナンスの強化にもつながります。

2. 人事・総務業務

人事・総務もまた、日常的に繰り返されるルーチン業務が多く、AIの導入によって大幅な効率化が見込まれます。代表的なのとしては、従業員からの問い合わせ対応にもチャットボット型AIが活用され始めています。福利厚生、勤怠管理、社内規定など、よくある質問に自動で対応することで、総務担当者の負担を軽減します。勤怠データの自動集計や給与計算の精度向上など、間接部門の業務においてもAIの導入は大きな効果を発揮します。

3. 顧客データ分析

営業やマーケティング部門では、顧客データの収集と分析にAIが大きな威力を発揮します。CRM(顧客関係管理)ツールに蓄積された購買履歴やWeb閲覧履歴、問い合わせ内容などのデータをAIが分析し、顧客の傾向や興味関心を明らかにすることで、より精緻なターゲティングやパーソナライズが可能になります。

また、AIは購買行動の予測や離脱リスクの算出、アップセルやクロスセルの可能性の抽出など、営業戦略の立案にも寄与します。特に大量のデータをリアルタイムで分析する機能は、人間だけでは対応しきれないスピードと正確さをもたらします。

さらには、SNS上の発言や感情分析を通じて、顧客満足度の変化やブランドイメージの評価まで可視化できる点も、従来にはなかった新しい観点です。

4. カスタマーサポート

カスタマーサポートは、AIとの親和性が非常に高い分野です。代表的な活用例は、チャットボットによる問い合わせ対応の自動化です。FAQに基づいた即時対応が可能となることで、顧客満足度の向上とサポート業務の省力化を同時に実現できます。

また、問い合わせ履歴をAIが分析することで、トラブルの発生傾向や根本原因を特定し、商品・サービスの改善にもつなげることが可能です。音声認識を用いた電話対応AIの導入も進んでおり、オペレーターの業務負荷を軽減しつつ、応対の品質を均質化できます。さらには、顧客の感情分析を通じてクレームの深刻度を判断し、対応優先度を自動で決定するなど、より戦略的なサポート体制が構築されています。

5. デザイン・コンテンツ制作

デザインやコンテンツ制作といったクリエイティブな業務においても、AIは着実に効率化の手段として活用され始めています。たとえば、バナーやSNS投稿用の画像制作では、AIがレイアウトや配色を自動提案するツールが登場しており、デザイナーの初期構想を支援します。こうしたツールは、過去の制作物やブランドガイドラインを学習することで、一貫性のあるアウトプットを短時間で生成することが可能です。

コンテンツライティングの分野では、AIがブログ記事のたたき台を生成したり、SEOを意識した構成案を提案したりと、ライターの補佐として機能しています。特に大量のコンテンツを必要とする企業メディア運営においては、下書きレベルの文章作成をAIに任せることで、担当者は構成や編集、表現力の強化に集中できるようになります。

また、動画制作においても、AIによる自動字幕生成やナレーションの音声合成、さらにはシーンの自動切り出しなど、手間のかかる作業を効率化する技術が進化しています。人の創造性を引き出すパートと、繰り返し作業をAIに任せるパートを明確に分けることで、クリエイティブな業務の生産性は飛躍的に向上するのです。

6. 翻訳・多言語対応

グローバル展開を進める企業にとって、多言語対応は避けて通れない課題です。これまで翻訳には時間もコストもかかるため、コンテンツの多言語展開を諦めていた企業も少なくありません。しかし、AI翻訳技術の進化により、その壁は急速に低くなりつつあります。

たとえば、Google翻訳やDeepLといった高精度の機械翻訳ツールは、一般的な文書だけでなく、専門的な業界用語にも対応し始めており、実務レベルで十分活用できるようになっています。さらに、AIは単なる翻訳にとどまらず、文脈や文化的背景を考慮した「ローカライズ」の支援も行えるようになりつつあります。Webサイトやアプリの多言語化、商品マニュアルの翻訳、SNS投稿の言語対応など、広範な用途で効果を発揮します。

さらに、リアルタイム翻訳機能を搭載したビデオ会議ツールの普及により、海外拠点とのコミュニケーションの円滑化が進んでいます。

7. プログラミングサポート

エンジニアリングの現場でもAIは非常に有用なアシスタントとなっています。たとえば、GitHub Copilotに代表されるコード補完AIは、プログラマーがコードを記述する際に次の行や関数全体を提案してくれるため、コーディングスピードが格段に向上します。

また、過去のバグ修正履歴やリファクタリングのパターンを学習することで、AIは潜在的なバグや非効率なコードの改善点を提案することも可能です。さらに、ドキュメントの自動生成、API仕様書の作成、ユニットテストコードの自動作成といった付随作業にもAIが活用されるようになり、エンジニアの時間が本質的な開発に割けるようになっています。

特筆すべきは、プログラミング未経験者でも、自然言語で要件を入力すればAIがコードを生成してくれるといったノーコード/ローコード環境の充実です。これにより、業務部門の担当者でも簡単な自動化ツールを自作できるようになり、IT人材不足の解消にも一役買っています。

8. 文書作成

企画書、報告書、社内通知など、ビジネス文書の作成はあらゆる業種で日常的に発生する業務ですが、意外と多くの時間と手間がかかる作業でもあります。AIを活用することで、こうした文書作成は大幅に効率化することが可能です。

例えば、書き上げた文書に対してAIが文法や言い回しの修正提案を行い、より読みやすく、説得力のある文章にブラッシュアップすることも可能です。

さらに、メール文や社内通知のドラフトをAIが生成することで、誤字脱字の削減だけでなく、伝えたい意図をより明確にすることも可能です。特に、複数人でのレビューや確認が必要な場面では、AIによる文書生成が初期作業の手間を軽減し、全体のスピードアップにつながります。

9. 議事録作成業務

会議や商談のたびに発生する議事録作成業務は、意外と多くの労力を要します。手動で書き起こす場合、1時間の会議に対して2〜3時間の作業が必要になることも珍しくありません。しかし、AI音声認識技術を活用すれば、この業務は大幅に自動化できます。

具体的には、ZoomやTeamsなどの会議ツールと連携し、AIが会話内容をリアルタイムでテキスト化し、さらに要点を抽出して自動的にまとめてくれます。ツールによっては、発言者ごとの分類やアクションアイテムの自動抽出機能も備えており、精度も年々向上しています。AI議事録ツールの活用によって、会議後のフォローアップが迅速になります。

AIを業務に導入する際の進め方3ステップ

AI(人工知能)は、その高い処理能力と柔軟性によって、さまざまな業務の効率化を実現する有力な手段です。しかし、AIの導入が必ずしも成功するとは限りません。効果的にAIを活用するには、導入前の計画段階から、導入後の運用・改善フェーズまで、明確なステップを踏むことが重要です。以下では、AIを業務に導入する際の基本的な進め方を3つのステップに分けて解説します。

Step1|現状分析と課題の洗い出し・目標設定

AI導入の第一歩は、自社の業務の現状を正確に把握し、課題を明確にすることです。どの業務が非効率なのか、どこに人的リソースや時間が過度に使われているのかを可視化し、AI導入の目的を明文化します。

たとえば、営業部門ではリードの分析や見込み顧客の選定に時間がかかっている、カスタマーサポートでは対応内容の属人化が課題になっているなど、具体的な問題点を洗い出します。このプロセスでは、現場の声や実際の業務データを基にした客観的な判断が不可欠です。

また、導入によって達成したい目標を定めることも同様に重要です。単なる「効率化」ではなく、「月間の工数を20%削減する」「対応時間を半分に短縮する」など、数値化できるKPIを設定することで、導入後の評価も容易になります。

さらに、AI導入前の準備段階では、従業員の心理的ハードルの存在があります。AIに仕事を奪われるのではないかという不安や、使いこなせるかどうかという懸念が、現場の協力を得にくくする要因となることがあります。そのため、この段階で社内説明会やワークショップを通じて、AI導入の意義や目的を丁寧に共有することも成功の鍵となります。

Step2|AIツールの選定と費用対効果の検証

次に行うべきは、課題解決に最適なAIツールを選定するフェーズです。AIと一口に言っても、チャットボット、画像認識、音声認識、自然言語処理、予測分析など、その種類や特徴はさまざまです。目的や予算、運用体制を踏まえて、自社に合ったAIツールを選定しましょう。

このとき重要なのは、自社の課題解決に本当に必要な機能を持っているかどうかを見極めることです。たとえば、会議の議事録作成に悩んでいる場合は、音声認識精度の高さやリアルタイム文字起こし機能が重要になります。

加えて、費用対効果(ROI)を事前にシミュレーションすることも欠かせません。AIツールの導入には、ライセンス費用や初期設定、従業員のトレーニングなど多くのコストが発生します。これらに対して、どれだけの時間や人的リソースが削減できるのか、明確な指標を持って比較検討しましょう。

また、ツールの「拡張性」と「柔軟性」は選定の際の重要なチェックポイントです。将来的に他部門への横展開を考えている場合は、カスタマイズ性やAPI連携の有無なども重要な選定基準になります。

Step3|導入・運用・効果測定と改善のサイクルを回す

AIツールを選定したら、いよいよ導入フェーズに入ります。ただし、いきなり会社全体に展開するのではなく、まずは特定部門での小規模な導入(PoC:概念実証)から始めるのが一般的です。この段階で実際の業務にツールを組み込み、運用面や業務フロー上の課題を洗い出します。

導入後は、設定したKPIに基づいて効果を定期的に測定し、改善点を洗い出していくサイクルが重要です。たとえば、AIチャットボットの応答精度が思ったより低い場合、FAQデータの見直しや機械学習モデルの再学習が必要になるかもしれません。

また、運用においては、AIの出力結果をそのまま鵜呑みにせず、人間によるチェックやフィードバック体制を整備することも不可欠です。これによりAIの出力精度が徐々に改善され、業務への定着度も高まっていきます。

このように、AIを業務に導入するには、計画・選定・運用という3つの段階を丁寧に進めることが成功の鍵となります。目的を明確にし、ツールを適切に選び、継続的な改善サイクルを回すことで、業務効率化の成果を最大限に引き出すことができるでしょう。

AIを活用して業務効率化に成功した事例

ここからは、業務効率化のためにAI議事録ツールを導入した企業の事例をご紹介します。どのような課題を感じていて、AI議事録ツールの導入によってどんな効果があったのか見ていきましょう。まずは、導入したAI議事録ツール「Otolio」についてご紹介します。

AI議事録ツール「Otolio(旧:スマート書記)」

引用:Otolio

Otolioは使えば使うほどAIの精度が上がるAI議事録ツールです。複雑な設定や用語登録を行わなくても、今まで通り議事録を作成するだけで、各社に最適化された高精度の文字起こしが可能です。

この高精度の文字起こしにより、自動要約や要点抽出が可能なOtolioの機能「AIアシスト」の精度も向上し、議事録やドキュメント作成にかかる時間を大幅に削減することができます。またこれらはAIに学習させることなくAI精度を向上させる特許取得済の独自アルゴリズムを活用しているためセキュリティ面でも安心してご利用できます。

Otolio(旧:スマート書記)の特徴

- 機密情報を学習させることなく、使えば使うほど各社に最適された高精度の文字起こしを提供

- 様々な議事録・ドキュメントの作成時間を削減できるように複数のAI出力形式に対応

- 累計6,000社以上の利用社数。大手企業から自治体まで様々な組織で利用されている信頼性の高いセキュリティ

実際にOtolioを無料で14日間試してみたい方、資料を請求したい方はこちら。

Otolio(旧:スマート書記)を14日間無料で試す or 資料を請求する

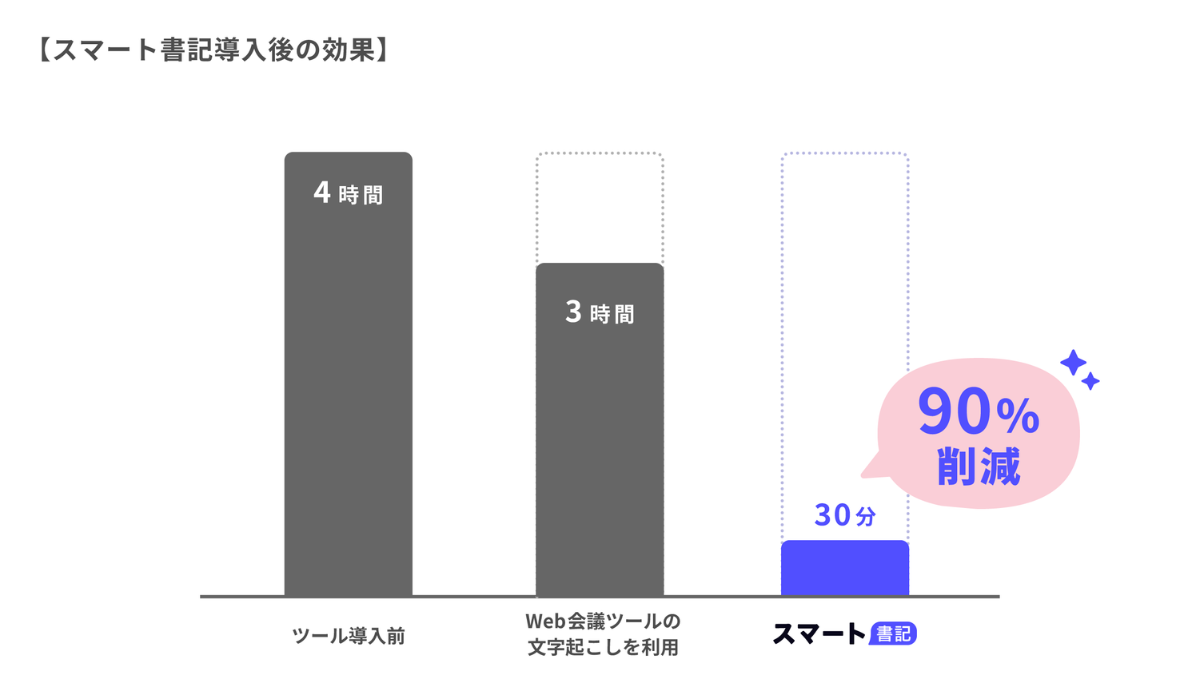

議事録作成時間を90%削減した成功事例

今回ご紹介するコクヨ株式会社では、専門用語の多い会議の議事録作成に時間がかかっていることが課題でした。2時間の会議時間に対して、議事録作成にかかる時間は4時間ほどかかってしまっており、Web会議ツールの文字起こし機能を使っても、誤変換などの手修正に時間がかかっていました。

Otolio導入後の効果について教えてください

約2時間の会議に対して4時間以上かけて議事録を作成していたのが、Otolio導入後は約30分で作成できるようになり、90%の削減を実現することができました。

▼Otolio導入後の効果

Otolioは専門用語の変換とともに、話者識別ができることが時間削減のポイントであり、これが精度高く実現できるので、音声の聞き直しの回数が激減し、議事録作成の時間を削減できるようになりました。

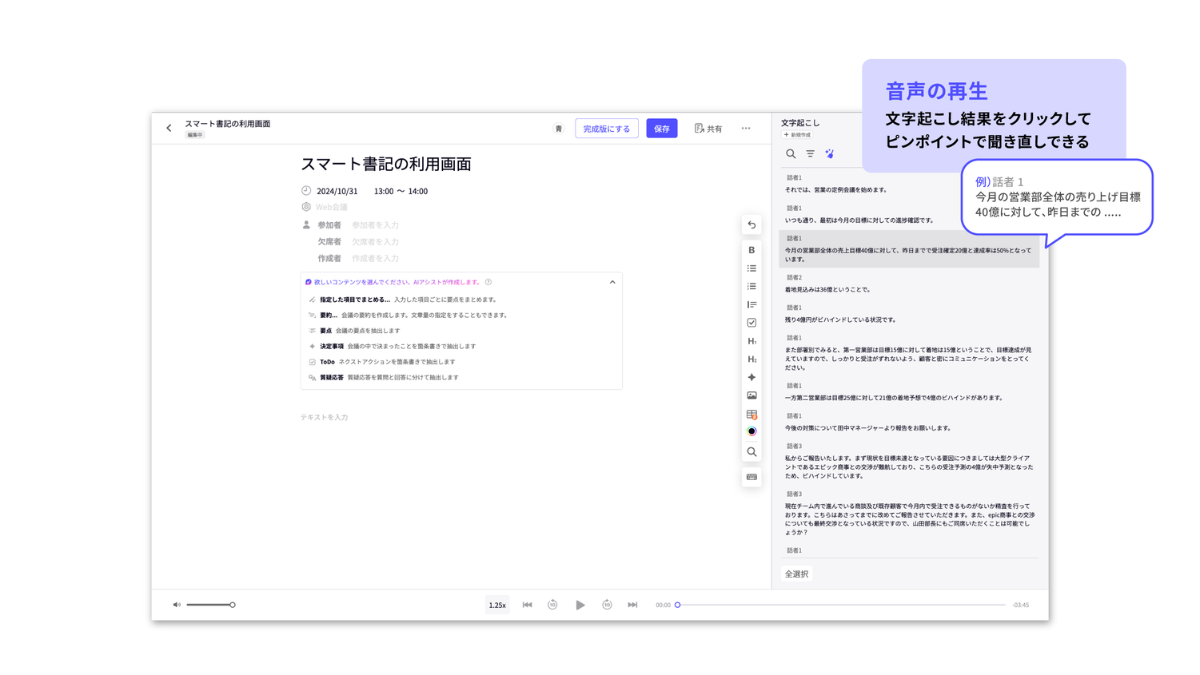

一般に使用されているAI議事録サービスの精度が上がってきている印象ですが、Otolioでは音声とセットで完成データとして管理ができるので、その部分の文字起こしをクリックすることで、該当箇所の音声をピンポイントで聞き直すことができるようになっています。そのため、発言内容の確認とともに、そのときの臨場感を確認することが可能になりました。

▼Otolioで音声の聞き直しを効率化

業務効率化のためにAIを導入する際の4つの注意点

1. データの機密性と情報セキュリティを確保する

AIを業務に導入する際、まず最優先で考慮すべきは「情報セキュリティ」です。特に企業活動では、顧客情報、契約書、財務データなど、多くの機密情報を扱います。AIツールにこれらの情報を入力した場合、そのデータが外部サーバーに保存されたり、学習データとして二次利用されるリスクがあります。無料ツールや海外製のAIサービスの中には、明確なデータ取り扱いポリシーが提示されていないものもあり、注意が必要です。

社内にAIを導入する際は、必ずデータの取り扱いが明示されたツールを選ぶこと、社内規定やガイドラインを整備することが求められます。特にデータの匿名化やアクセス制限などの技術的対策も不可欠です。

また、クラウド型AIツールを利用する際には、サーバーがどの国に設置されているかも確認する必要があります。国によっては政府の監視下に置かれていることもあるため、意図せぬ情報漏洩の危険性も否定できません。導入前にしっかりとセキュリティ面の体制を整えておきましょう。

2. AIの生成した情報は100%信用しない

AIの活用においてもう一つ重要なポイントは、「AIが提供する情報は常に正しいとは限らない」という前提を持つことです。生成AIや自動分析ツールは、膨大なデータをもとに最適解を導く仕組みですが、そのプロセスはブラックボックスであり、誤情報やバイアスを含むことがあります。

特に法務や医療、金融などの専門性が高く、正確さが求められる業務では、AIの出力結果をそのまま信頼してしまうと大きなリスクになります。AIはあくまで「補助的なツール」であり、最終的な判断や意思決定は人間が行う必要があります。

加えて、AIが出力する結果には、過去の学習データの偏りが反映されることもあります。たとえば、特定の業界や地域に偏った情報しか学習していないAIでマーケット分析を行えば、グローバルな視点が欠如する可能性があるのです。AIの精度は日進月歩で向上していますが、「常にファクトチェックを行う」「専門家のレビューを通す」といった運用フローを組み込むことが不可欠です。

3. 著作権や倫理面に配慮・理解して活用する

AIが生成する文章や画像、音声などのコンテンツには、著作権や倫理の問題が絡むケースがあります。例えば、AIが他人の著作物を模倣して生成したコンテンツを企業の広告や資料に使用した場合、知らず知らずのうちに著作権侵害に該当してしまう可能性があるのです。近年では、AIが学習したデータセットの中に著作権保護された作品が含まれていたとして、訴訟問題に発展するケースも報告されています。

また、顔画像生成や音声合成などの領域では、「ディープフェイク」などの悪用リスクも無視できません。実在の人物や声を模倣したコンテンツを悪意ある形で使えば、企業の社会的信用を著しく損ねる危険性もあります。こうしたリスクを避けるためにも、社内でのAI活用にあたっては「どこまでが許容されるのか」というガイドラインを設け、コンテンツの出どころや生成プロセスを明確にすることが重要です。

4. 導入後のフォローアップに努めてツールの定着率を高める

AIツールの導入そのものは、技術的にはさほど難しいものではありません。多くのクラウド型サービスは、インターフェースも直感的で、導入コストも以前と比べて下がっています。しかし、導入が成功するかどうかは「社内に定着するか」にかかっており、そのためにはフォローアップと継続的な支援が必要です。

AIツールを導入したにもかかわらず、現場で使われなくなる主な理由は、「使い方がわからない」「導入目的が不明確」「従来のやり方に慣れてしまっている」などが挙げられます。特に年齢層が高い社員やITリテラシーが低い部署では、ツールの操作に対する心理的なハードルもあるため、導入直後のトレーニングやマニュアル整備、Q&Aの窓口設置などが重要となります。

また、運用を始めた後も、効果測定やユーザーからのフィードバック収集を継続し、改善サイクルを回すことが必要です。AIツールの利用頻度や業務への貢献度を定量的に把握し、課題があれば迅速に対応する体制を構築しましょう。さらに、AIの進化に合わせてツール自体のバージョンアップや他システムとの連携強化も視野に入れることで、より高い業務効率化が期待できます。

まとめ|AIを活用して業務効率化を可能にしよう

本記事では、AI導入の背景から始まり、業務効率化が期待できる具体的な業務分野、導入プロセス、成功事例、そして活用時の注意点などを解説しました。

「AIの業務活用」とは、単に人が行う業務を機械に置き換えるものではありません。むしろ、人間にしか担えない判断や創造的な業務に注力できるよう、定型的・反復的な作業をAIに委ねるという考え方に基づいています。

また、日々の業務で蓄積されるチャットログや業務報告書、問い合わせ対応履歴などをAIに学習させることで、業務改善のヒントを得られるケースもあります。これにより、部門間を横断する知識の共有や、これまで見落とされがちだった課題の可視化が進むといった副次的な効果も期待できます。

ただし、AI導入には十分な準備と計画が不可欠です。現状の業務を的確に把握し、解決すべき課題を明確にしたうえで、最適なツールを選定し、導入後のモニタリングと継続的な改善に取り組む必要があります。

今後、情報化社会の進展に伴い、AI活用の重要性はさらに高まることが予想されます。業務効率化を一過性の対策とせず、企業の持続的成長を支える戦略的手段として、AIを正しく理解し、適切に導入・運用していくことが求められます。

Otolioは議事録作成時間を最大90%以上削減できるAI議事録サービスです。議事録作成時間の削減だけではなく「会議の要点の音声をピンポイントで共有」することもでき、業界問わず大手企業、自治体など様々な累計6,000社以上で利用されています。

DXを始めたいけど、何から着手すればいいか分からない方は、ぜひAI議事録サービス「Otolio」をお試しください。