業務効率化の成功事例とは?導入前の課題・施策・効果を徹底解説

この記事でわかること

- 成功事例から学ぶ業務効率化のアイデア

- 業務効率化のポイント

- 業務効率化うまくいかない落とし穴

業務の効率化は、現代のビジネスシーンにおいて欠かせない取り組みの一つです。人手不足や働き方改革の進展、急速なデジタル技術の普及により、限られたリソースの中で最大限の成果を出すための工夫が、企業の競争力に直結するようになってきました。

しかし実際には、「どこから手をつければいいのかわからない」「過去に取り組んだが効果が出なかった」「結局、現場に定着しなかった」といった悩みを抱える企業も少なくありません。業務効率化は、一度やって終わりではなく、日々の業務に根付かせ、継続的に改善していく視点が求められます。

本記事では、実際に成果を出している業務効率化の成功事例をもとに、「具体的に何をしたのか」「どのような効果があったのか」といった実践的なアイデアを8つご紹介します。また、成功事例に共通する5つのポイントや、業務効率化がうまくいかない原因となる落とし穴についてもまとめています。実践的なヒントとしてぜひ参考にしてみてください。

また、業務効率化にお悩みの方は、ぜひ議事録作成業務を効率化できるOtolio(旧:スマート書記)をお試しください。Otolioは機密情報を学習させることなく、使えば使うほどAIの精度が上がり、議事録作成業務の効率化させることができます。

Otolio(旧:スマート書記)を14日間無料で試す or 資料を請求する

業務効率化とは

業務効率化の定義

業務効率化とは、日々の業務や作業において、経済的・時間的・人的といったあらゆる資源を無駄なく活用し、限られたリソースの中で最大限の成果を引き出すことを目的とした改善・改革の取り組みを指します。

言い換えれば、最小限のインプットで最大限のアウトプットを生み出す仕組みを構築し、企業活動の生産性と持続可能性を高めることとされています。

このような効率化の視点は、単なる作業のスピードアップにとどまらず、業務プロセス全体の質や精度の向上、組織としての柔軟性・競争力の強化にも直結する重要な戦略的施策といえるでしょう。

業務効率化の主な目的

業務効率化の目的は、大きく分けて以下の3つに分類できます。

1. コスト削減

資金や労力、時間などのリソースを有効に用いることで、経営の効率性を向上させ、直接的な総合コストの削減を目指します。一要素ごとの非効率を見直し、企業全体の費用配分や支出の仕組みを最適化することは、経営基盤を強化し、継続的な成長につながります。

2. 労働環境の改善

現場で発生しているムダな業務や重複業務を解消することで、工数の減少、ストレスの軽減、不満解消につながり、就業者の満足度やモチベーション向上にも結びつきます。これは、人手不足や離職率の高さなど、現代における組織課題の解決手段としても重要な視点です。

3. ビジネス成長の基盤作り

業務効率化によって生まれた時間の余裕や資源を、新しい業務への挑戦、革新的な取り組み、人材育成へと再配分することで、ビジネスの成長を長期的に支える基盤を構築できます。これは、経営戦略の観点からも重要なメリットとなるだけでなく、社内の創造性や改革力を高めるための施策にもつながります。

成功事例から学ぶ!業務効率化の4つのアイデア

ここからは、実際に業務改善に成功した企業の事例をもとに、今すぐ取り入れられる8つのアイデアをご紹介します。それぞれの事例には、導入前の課題、導入したツールや施策、そして成果までを解説しています。ぜひ自社の課題と照らし合わせながら、取り組みのヒントを見つけてみてください。

1. RPAツールを活用した手作業の自動化

RPAツールとは

RPA(Robotic Process Automation)ツールは、人が行っている定型業務をソフトウェアロボットが代行するツールです。たとえば、毎日同じ時間に行うデータの転記や集計作業、定型フォーマットでのレポート作成、請求書の発行など、ルールが明確な反復作業に非常に適しています。

RPAは既存の業務ソフトやWebシステムを操作するため、インフラやシステムを大きく変える必要がなく、導入コストが比較的抑えられる点が魅力です。一方で、RPAを有効に活用するには、事前に業務フローの棚卸しと標準化が不可欠です。ブラックボックス化された業務や、例外処理が多い業務には向いていない点にも留意しましょう。

業務の自動化を進める方法や手順、ツールについては、以下の記事でも掘り下げて解説していますので、より詳しく知りたいという方はぜひ参考にご覧ください。

今回は新潟大学でRPAツール「WinActor」を導入した事例についてご紹介していきます。

新潟大学におけるRPAツールの活用事例

新潟大学では、大学運営のスマート化を目的にRPAツールの導入を進めています。2018年度から業務効率化への活用を検討し始め、翌2019年度には労務福利課にてスモールスタートを実施。その後は専任担当者を配置し、全学的な展開に取り組んでいます。

労務福利課は紙ベースの業務が多く、RPA導入の最初の対象として適していました。導入にあたっては、まず申請書類の提出方法を紙からExcelに切り替えることで、RPAによるシステムへの自動入力が可能となりました。これにより単なる作業の自動化にとどまらず、業務フローそのものの見直しが進み、効率化が加速しました。

全学展開に向けては、専任担当者が各部署へのヒアリングやRPAの活用事例紹介といった啓発活動を行い、学内での理解促進と利用拡大を図っています。

参考記事:【インタビュー】新潟大学様 WinActor®導入事例紹介

2. 業務フローの可視化・整理

業務可視化ツールとは

業務可視化ツールとは、企業内で行われている様々な業務プロセスを視覚的に示し、「誰が」「いつ」「どのように」仕事を行っているかを一目で把握できるようにするためのツールです。業務フローや作業工程、タスクの進捗状況、部門間の連携などを図やグラフ、ダッシュボードを通じて「見える化」することで、業務の全体像を明らかにします。

業務可視化ツールについては、以下の記事でも掘り下げて解説していますので、詳しく知りたいという方はぜひ参考にご覧ください。

業務可視化ツールと一言に言っても、

- 業務プロセスを一貫して設計・実行・監視・分析・最適化するビジネスプロセス管理(BPM)ツール

- 業務の「承認」「申請」「通知」など一連の流れを自動化・可視化することに特化したワークフロー管理ツール

- 「プロジェクト」という単位で、各タスクの進捗状況や担当者、納期、優先度などを可視化して管理するプロジェクト管理ツール

などがあげられます。ここでは、BPMツールの導入事例について紹介します。

キリンホールディングス株式会社におけるBPMツールの活用事例

キリンホールディングス株式会社では、業務時間の見える化と業務改善を目的に、BPM(Business Process Management)ツールを導入しました。導入前は、特にテレワーク環境下において「誰が」「どの業務に」「どれだけの時間をかけているのか」を正確に把握することが難しく、業務改善の手がかりが得られないという課題がありました。

導入後は、ユーザーが打刻するだけのシンプルな操作で、各タスクにかかる時間や進捗状況を可視化できるようになりました。単なる勤怠管理とは異なり、スケジュール上では見えにくい業務の内訳まで把握できるようになり、より実態に即した業務管理が可能になりました。

さらに、業務データが可視化されたことにより、改善が必要なボトルネックを特定できるようになり、継続的な業務改善の基盤づくりにもつながっています。

参考記事:キリンホールディングスが業務改善への第一歩にTimeCrowdを活用

3. バックオフィス業務のデジタル化

ワークフロー管理ツールとは

ワークフロー管理ツールは、バックオフィス業務のデジタル化を推進する上で有効なツールの一つです。このツールは、業務における「申請」「承認」「通知」などの一連の流れを自動化・可視化することに特化しており、業務の効率化に大きく貢献します。

人事・経理・総務といったバックオフィス部門では、いまだに紙ベースの申請や押印といったアナログな運用が残っていることが多く、業務の非効率化や属人化が課題となっています。ワークフロー管理ツールを導入することで、誰が・いつ・どのような対応を行ったのかをリアルタイムでトラッキングできるようになり、処理の遅延や抜け漏れの早期発見にもつながります。

たとえば、営業部からの申請が「営業部 → 上長 → 総務部 → 法務部 → 最終承認」といった複数部門を経由する場合でも、ワークフロー管理ツールを使えば、現在の処理状況、各ステップに要した時間、過去の承認履歴などを一目で把握できます。これにより、業務の透明性が向上し、意思決定のスピードアップや内部統制の強化にも寄与します。

東京ドームグループにおけるワークフロー管理ツールの活用事例

株式会社東京ドームのグループ会社では、社内稟議など一部のワークフローを紙文書で運用しており、書類の保管や管理に課題を抱えていました。特にリモートワークの普及に伴い、紙ベースの運用では業務が滞る場面も増えたことから、業務のデジタル化を目的としてワークフロー管理ツールを導入しました。

ツールの導入により、稟議書類の電子化が進み、文書の保管・管理にかかる手間が大幅に軽減されました。さらに、情報共有や決裁のスピードが向上し、業務全体の効率化にもつながっています。また、これまで発生していた遠隔地の事業所への紙書類配送に伴う工数や郵送費も削減され、コスト面でも効果が表れています。

参考記事:文書保管の負担軽減・スピーディな決裁・手間と経費の削減を実現

4. AI議事録ツールの活用による会議効率化

AI議事録ツールとは

AI議事録ツールとは会議や打ち合わせの内容を録音し、その音声をAIが読み取って自動で文字起こしたものを要約したり要点を整理したりなど議事録の作成や編集の時間を削減することができるツールです。

また議事録作成時間の削減だけではなく、録音した音声を関係者へ共有することで情報共有の質を向上することが可能だったり、議事録の管理がしやすくなるなど、議事録に関するお悩みを解決してくれるツールとなっています。

AI議事録ツールについては、以下の記事でも掘り下げて解説していますので、詳しく知りたいという方はぜひ参考にご覧ください。

コクヨ株式会社におけるAI議事録ツールの活用事例

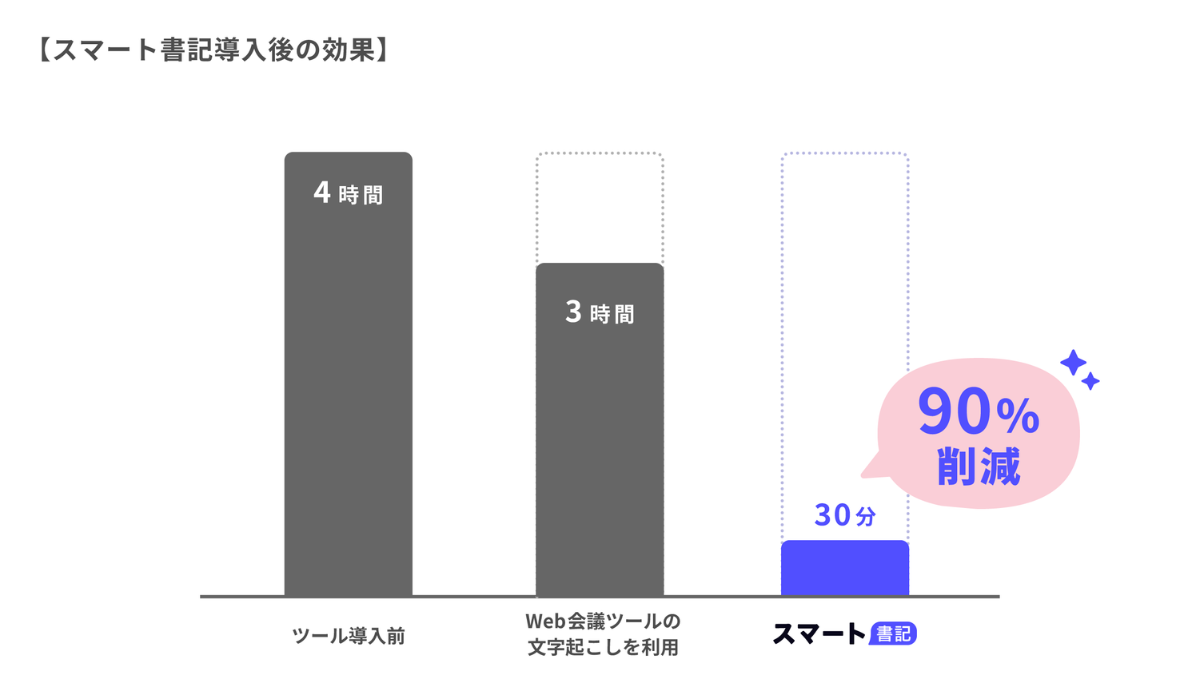

コクヨ株式会社では、専門用語の多い会議の議事録作成に時間がかかっていることが課題でした。2時間の会議時間に対して、議事録作成にかかる時間は4時間ほどかかってしまっており、Web会議ツールの文字起こし機能を使っても、誤変換などの手修正に時間がかかっていました。

Otolio導入後の効果について教えてください

約2時間の会議に対して4時間以上かけて議事録を作成していたのが、Otolio導入後は約30分で作成できるようになり、90%の削減を実現することができました。

▼Otolio導入後の効果

Otolioは専門用語の変換とともに、話者識別ができることが時間削減のポイントであり、これが精度高く実現できるので、音声の聞き直しの回数が激減し、議事録作成の時間を削減できるようになりました。

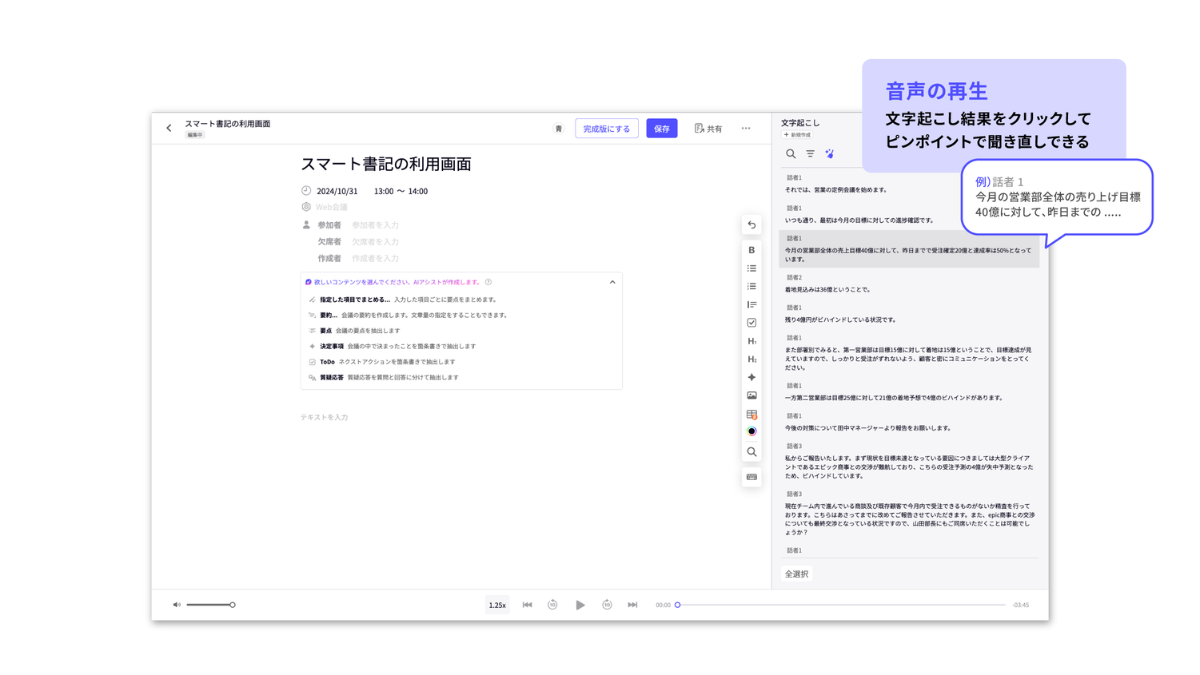

一般に使用されているAI議事録サービスの精度が上がってきている印象ですが、Otolioでは音声とセットで完成データとして管理ができるので、その部分の文字起こしをクリックすることで、該当箇所の音声をピンポイントで聞き直すことができるようになっています。そのため、発言内容の確認とともに、そのときの臨場感を確認することが可能になりました。

▼Otolioで音声の聞き直しを効率化

業務効率化の5つのポイント

業務効率化の成功には、単なるツールの導入や業務の置き換えだけではなく、計画的で地に足のついたアプローチが必要です。ここでは、数多くの成功事例から導き出された、業務効率化を実現するための5つの共通ポイントをご紹介します。

1. 現場課題を定量的に把握している

業務効率化の出発点は、現場が直面している具体的な課題を「感覚」ではなく「数値」で捉えることです。

たとえば、「この作業は大変だ」「無駄が多い気がする」といった漠然とした認識だけでは、どこに手をつけるべきか判断できません。逆に、ある作業が毎日30分かかっており、それが10人に共通する業務であることが明らかになれば、1日5時間、月間100時間以上の改善余地が見えてきます。

実際に成功している企業では、業務ごとの工数や頻度を可視化し、定量的な情報に基づいた優先順位づけを行っています。Googleフォームやアンケート、業務ログの収集など、身近な手法で「どの業務がどれだけの負担になっているか」を明らかにするだけでも、大きなヒントになります。

さらに一歩進めると、工数だけでなくストレス度や満足度などの定性的な情報も数値化し、定量データと組み合わせて分析することで、より本質的な課題にアプローチできます。業務効率化の鍵は「現場の主観を数値で裏付ける」ことにあります。

2. 少人数・短期間からスモールスタート

業務効率化の取り組みは、いきなり全社展開を目指すのではなく、まずは一部の部署やチームで小さく始める「スモールスタート」が成功の近道です。少人数で短期間のテスト運用を行うことで、リスクを最小限に抑えながら、導入効果や課題をリアルに検証できます。

たとえば、RPAの導入においても、最初は1〜2業務に限定して自動化を試し、効果が確認できれば他の業務にも水平展開していく、という段階的なアプローチが有効です。現場の業務に合わないまま全社導入をしてしまうと、かえって混乱を招き、現場からの反発を生むこともあります。

スモールスタートでは、効果検証がしやすく、改善サイクルも速く回せるという利点があります。また、成功体験を積んだチームが社内の旗振り役となり、他部署への波及効果も期待できます。失敗のリスクを小さくしながら、成功の可能性を大きくすることがスモールスタートの最大の魅力です。

3. 経営層・現場を巻き込む体制づくり

業務効率化を一過性の取り組みで終わらせないためには、経営層と現場の双方が当事者意識を持ち、連携する体制づくりが不可欠です。経営層の理解と支援がなければ、時間やリソースの確保が難しくなり、現場の努力が無駄になってしまいます。一方、現場の納得感や主体性がなければ、実際の業務に定着しないまま形骸化してしまう恐れがあります。

成功事例では、経営層が「業務効率化を経営戦略の一環」として位置づけ、全社に対してその意義と目的を発信しています。そして、各部署から現場リーダーを選出し、定期的な意見交換や進捗共有を行う「横断型のプロジェクト体制」を敷いています。

また、業務改善のアイデアを現場から吸い上げやすいように、匿名の提案箱や意見収集アンケートなどを設置し、双方向のコミュニケーションを促進する仕組みも有効です。

4. 最終成果(削減時間・費用・満足度)を定量評価

業務効率化の効果を正しく認識し、継続・拡大につなげるためには、定性的な「良くなった気がする」という感覚ではなく、定量的な評価が不可欠です。具体的には、「月間で何時間削減できたか」「年間でいくらコストが減ったか」「社員満足度がどれだけ向上したか」などの指標を設定し、数値として見える化する必要があります。

この評価プロセスが曖昧だと、施策の価値が社内で伝わりづらくなり、次の改善に向けたリソースの投入や意思決定につながらないリスクがあります。逆に、数字で明確な効果を示せれば、経営層からの支持を得やすくなり、効率化の取り組みを加速させる材料となります。

また、コスト削減だけでなく、「どれだけ本来業務に時間を割けるようになったか」といった価値ある時間の創出にも注目することで、より多角的な効果測定が可能になります。

5. 「業務効率化=働きやすさ」にもつながる視点

業務効率化というと、コスト削減や生産性向上といった企業目線のメリットが先に語られがちですが、実は従業員目線でのメリットにも大きな可能性があります。単純作業の削減や、無駄な会議の見直し、煩雑な手続きの自動化などは、社員一人ひとりの「働きやすさ」や「やりがい」に直結します。

さらに、効率化が進んだことで、これまで後回しにされていたスキルアップやクリエイティブな業務への取り組み時間が確保できるようになり、結果的に社員の仕事への主体性や職場への愛着も向上するという好循環が生まれます。

業務効率化は単なる仕事の削減ではなく、仕事の質を高めるための手段です。従業員の満足度と企業の成長を両立させる視点が、これからの効率化には求められています。

業務効率化がうまくいかない3つの落とし穴

業務効率化の取り組みは多くの企業で進められていますが、すべてが成功するわけではありません。うまくいかない事例には、共通する「落とし穴」が存在します。ここでは、見落とされがちな3つのポイントについて解説します。

1. ツールを導入しただけで満足してしまう

多くの企業が業務効率化を目指して、RPAやSaaS、AIツールなどの最新技術を導入しています。しかし、ツールを導入しただけで満足してしまい、その後の運用や活用が不十分なままになってしまうケースが非常に多く見られます。

導入初期は社内でも盛り上がりを見せるものの、数カ月後には誰も使っておらず、結局以前のやり方に戻ってしまうという事態も少なくありません。この背景には、「ツール=即効性のある魔法の解決策」という過度な期待があることが挙げられます。

しかし、どれだけ高機能なツールでも、それを現場に適応させるプロセスや、人材教育、業務フローの見直しが伴わなければ、効果を発揮することはできません。業務効率化は「ツール導入」ではなく、「業務設計と習慣の再構築」というプロセスであることを理解する必要があります。

また、現場の社員がそのツールの目的や使い方を理解していない場合、むしろ作業が煩雑になってしまうこともあります。たとえば、ワークフロー管理ツールを導入したのに、入力作業が増えて現場の手間が増えてしまったという例もあります。導入前に十分な教育と目的の共有が不可欠です。

2. 一部だけ改善して、全体最適ができていない

業務効率化では、一つの部門やタスクにだけ集中して改善を行うと、かえって他部門との連携が悪化し、全体としての生産性が下がることがあります。これを「部分最適の罠」と呼びます。たとえば、営業部門だけで効率化ツールを導入しても、その情報が管理部門に共有されなければ、データの二重入力や確認作業が発生し、全体の効率はむしろ悪化します。

業務は基本的に複数の部署や担当者が連携して完了するため、ボトルネックを一部だけ解消しても意味がないのです。むしろ、プロセス全体を俯瞰し、どこに無駄や重複があるのか、どの部分が本質的な価値を生んでいるのかを見極める必要があります。改善の対象を業務全体に広げる視点がなければ、単発的な改善で終わり、結果として改革は形骸化してしまいます。

3. 改善効果を測定せず、継続できる仕組みがない

業務効率化の取り組みは、やりっぱなしでは意味がありません。効果を定量的に測定し、その結果に基づいて改善サイクルを回し続けることで、初めて持続的な効率向上につながります。しかし多くの企業では、「導入して終わり」「一度見直して満足」といったケースが目立ちます。

たとえば、定期的に業務時間の削減量をモニタリングしたり、社内アンケートを通じて満足度を計測するなどの工夫が必要です。また、改善策が本当に現場に浸透しているかを確認するためには、現場社員との定期的な対話やヒアリングも不可欠です。

業務改善を単発のプロジェクトに終わらせず、継続的な取り組みとして社内に定着させるには、「PDCAサイクルをどう回すか」の設計が鍵となります。

さらに、「改善効果を見える化」することは、経営層の理解や次の施策への投資判断にもつながります。可視化されていない成果は、存在しないのと同じです。数字で示すことで、社内全体の納得感とモチベーションを高めることができるのです。

まとめ|業務効率化は一歩の改善から始まる

業務効率化は、一度にすべてを変える壮大なプロジェクトである必要はありません。むしろ、小さな改善を積み重ねることが、結果として大きな変化につながるのです。本記事で紹介した成功事例を見ても分かる通り、効率化のきっかけは「現場の声」や「ちょっとした不便の気づき」であることがほとんどです。

たとえば、手作業での入力作業をRPAで自動化したり、議事録の作成をAI議事録ツールで効率化するなどの取り組みは、どれも身近で現実的です。そしてそれらの改善が積み重なることで、チーム全体の生産性や満足度が向上し、最終的には企業全体の競争力にも直結していきます。

また、業務効率化は単に「時短」や「コスト削減」を目的とするものではありません。従業員の働きやすさや心理的安全性の向上、さらにはクリエイティブな時間を生み出すことにもつながります。効率化によって無駄が減り、本来注力すべき業務に集中できる環境が整えば、社員のモチベーションやパフォーマンスも自然と高まっていきます。

業務効率化の最初の一歩は、日々の業務の中で「これ、もっと楽にできないか?」という問いを持つことです。その小さな疑問こそが、業務効率化の出発点です。まずは一つ、手をつけてみることが、全体最適に向けた大きな一歩となるはずです。

Otolioは議事録作成時間を最大90%以上削減できるAI議事録サービスです。議事録作成時間の削減だけではなく「会議の要点の音声をピンポイントで共有」することもでき、業界問わず大手企業、自治体など様々な累計6,000社以上で利用されています。

DXを始めたいけど、何から着手すればいいか分からない方は、ぜひAI議事録サービス「Otolio」をお試しください。

よくある質問とその回答

Q. 何から始めればいいかわかりません。

業務効率化の第一歩としておすすめなのは、「現場の課題を洗い出すこと」です。とくに日々のルーチン業務や、誰かが「面倒だな」と感じている作業に目を向けてみましょう。

また、現場へのヒアリングや業務フローの棚卸しを行うことで、ムダや属人化している工程が見えてくるはずです。小さなストレスの源を特定し、それを改善するだけでも、大きなインパクトを生むことがあります。ツールの導入よりも前に、まずは現状を正しく把握することが重要です。

Q. 費用をかけずにできる業務効率化の方法はありますか?

はい、あります。たとえば、Excelの関数やマクロを活用して手作業を減らしたり、無料で使える業務改善ツール(Google WorkspaceやNotion、Trelloなど)を活用する方法があります。

また、業務マニュアルやFAQを整備してナレッジ共有を進めることで、教育コストや問い合わせ対応の負担を軽減することも可能です。さらに、会議の時間を半分にする、資料作成のテンプレートを統一するといった工夫も、コストをかけずに大きな効果を生むことがあります。

Q. どの部署から効率化を始めるのがよいですか?

効率化を始めやすいのは、業務フローが明確で、ルーチン作業が多い部署です。たとえば経理・総務などのバックオフィス部門や、カスタマーサポートなどの顧客対応部門が典型例です。これらの部署では定型的な作業が多いため、ツールや仕組みによる自動化・標準化の効果が現れやすく、成功体験を得やすいというメリットがあります。

また、「改善に前向きな人材がいる部署」から始めるのも一つの戦略です。新しい取り組みに柔軟で、現場から自発的に改善提案が出てくるようなチームは、成功確率が高く、社内のロールモデルとしても機能しやすいでしょう。