業務標準化で生産性をアップ!進め方や成功するためのポイント、メリット・デメリットを解説

この記事でわかること

- 業務標準化で解決できる課題と得られる効果

- 業務標準化のデメリットとその対策

- 業務標準化の進め方と成功させるポイント

企業の成長や生産性向上を目指すうえで注目されているのが「業務標準化」です。属人化した業務を整理・マニュアル化し、誰が担当しても一定の成果を出せる状態をつくることで、効率化・品質向上・人材育成の加速など多くのメリットが期待できます。

とはいえ、標準化の方法が分からず手が止まっていたり、「形だけのマニュアルになりそう」「現場の反発が不安」といった声も少なくありません。実際、導入の手間や柔軟性の欠如など、注意すべき点も存在します。

この記事では、業務標準化の基本から導入メリット、起こりがちなデメリットとその対策、そして成功に導く進め方やポイントを事例を交えてわかりやすく解説します。業務効率を高めたいマネージャーや改善担当者の方にとって、すぐに活用できる実践的な内容となっていますので、ぜひ参考にご一読ください。

また、業務標準化にお悩みの方は、ぜひ議事録作成時間を削減できるOtolio(旧:スマート書記)をお試しください。Otolioは使えば使うほど精度が上がる特許取得済の独自アルゴリズムを活用し、機密情報を学習させることなく、使えば使うほど各社に最適される高精度の文字起こしが可能です。

Otolio(旧:スマート書記)を14日間無料で試す or 資料を請求する

業務標準化とは?

業務標準化とは、企業や組織における日々の業務を「誰が行っても同じ結果が得られるように」ルール化・手順化する取り組みです。

具体的には、業務プロセスや作業手順を明文化し、マニュアルやSOP(標準作業手順書)として整備することを指します。これにより、属人性を排除し、業務品質の安定や生産性の向上を目指すことが可能となります。

例えば、営業活動であれば、顧客対応のフロー、ヒアリング項目、提案書のテンプレートなどを標準化することで、新人でも一定レベルの成果が出せるようになります。また、バックオフィス業務では、請求処理や在庫管理、勤怠管理などのフローを統一することで、業務ミスの削減や効率化が実現できます。

近年では、AIやRPAといった業務自動化ツールの導入を支える前提としても、業務標準化が必須となっています。

業務標準化で解決できる主な課題と得られる4つの効果

1. 属人化の防止と業務品質の均一化

多くの企業が抱える課題の一つに「属人化」があります。特定の人しかできない業務があると、その人が休職・退職した際に業務が停滞したり、品質が著しく低下するリスクがあります。業務標準化によって、誰が担当しても同じ結果が得られるように業務手順を明文化することで、この属人化を防ぐことができます。

また、業務品質を均一化する効果もあります。経験やスキルに依存しないため、新人でもベテランと同等に近い業務成果を出しやすくなります。特に顧客対応など、品質が企業イメージに直結する業務では、標準化によってサービス品質を一定に保つことが可能です。

さらに、ナレッジの蓄積と共有が進み、社内の情報資産が増えていくという副次的効果も期待できます。

2. コスト削減と生産性向上

業務を標準化することで、無駄な手間や非効率な工程を排除しやすくなり、結果としてコスト削減につながります。たとえば、承認フローの簡素化や、帳票類の一元化、ツールの統一などにより、業務時間を短縮することができます。

さらに、業務の進行がスムーズになることで、社員一人ひとりの生産性が向上します。標準化された業務プロセスでは、迷いや確認作業が減るため、作業スピードが上がります。また、ミスの発生も減少するため、修正や手戻りの手間も軽減されます。

加えて、標準化は業務の自動化にもつながります。たとえば、RPAやワークフローシステムを導入する際、業務がバラバラでは自動化が難しくなりますが、標準化された業務であれば、自動化の実現性が飛躍的に高まります。

3. 人材育成の効率化と従業員満足度の向上

人材育成においても、業務標準化は極めて有効です。新人教育の際に、標準化されたマニュアルや業務フローがあれば、誰が指導しても同じ品質の教育が行えるため、OJTのバラつきがなくなります。

また、教育担当者の負担軽減にもなり、結果として人材育成にかかる時間やコストの削減が実現できます。さらに、新人側にとっても「何をすべきか」が明確なため、不安や戸惑いが軽減され、早期に業務へ慣れることができます。

4. 内部統制の強化とコンプライアンス遵守

企業が成長するにつれて、求められるのが「統治の強化」です。業務標準化は、内部統制の強化やコンプライアンスの遵守という観点からも重要な意味を持ちます。

業務を標準化し、ルールを明確にすることで、不正や業務逸脱のリスクを減少させることができます。たとえば、経費精算や契約書管理のルールを明文化し、システムで運用すれば、不適切な処理の抑制につながります。

また、法令や社内規程に従った運用がしやすくなるため、外部監査や内部監査においても高い評価を得やすくなります。特に近年では、情報セキュリティや個人情報保護といった分野でも、標準化が重要視されています。

業務標準化の5つのデメリットと対策

業務標準化には上記で紹介したような多くのメリットがある一方で、導入・運用にはいくつかのデメリットも存在します。以下では、業務標準化に伴う5つの主なデメリットと、それぞれの対策について詳しく解説します。

1. 初期の導入時に時間とコストがかかる

業務標準化を行うには、まず現状の業務を可視化し、ムダや重複を洗い出し、最適な業務プロセスを再設計する必要があります。このプロセスには相応の時間とコストがかかります。マニュアルやSOP(Standard Operating Procedures)などのドキュメント作成も工数が必要であり、特に業務が多岐に渡る企業ほどその負担は大きくなります。

このデメリットへの対策としては、まずはスモールスタートで始めることが重要です。組織全体で一斉に行うのではなく、業務の一部門や一業務から試行的に導入し、改善サイクルを回しながらスムーズに組織全体に展開していくと良いでしょう。また、業務分析ツールやAIツールを活用することで、現状把握やマニュアル作成の工数を削減することも可能です。

2. 従業員の抵抗やモチベーション低下の可能性がある

業務標準化が導入されると、従来のやり方を変えなければならない場面が多く発生します。特に長年の経験やノウハウで業務を遂行してきたベテラン社員にとっては、自身のやり方が否定されたと感じることがあったり、「誰でもできる仕事」になることで、やりがいや責任感が薄れてしまうという懸念もあります。

この課題を解決するためには、現場の声を丁寧に拾い、標準化の目的とメリットを丁寧に共有することが不可欠です。単なる効率化ではなく、属人化のリスク回避や業務負担の軽減といった現場にとっての利点を伝えることで、協力を得やすくなります。また、社員が標準化プロセスの策定に参画できるようにすることで、当事者意識が芽生え、モチベーション低下の防止につながります。

3. 柔軟性が欠如する可能性がある

業務標準化は、ルールや手順を固定化する側面があるため、急な変更やイレギュラー対応への柔軟性が損なわれるという懸念があります。特に新しいアイデアや技術を導入したり、創造性が求められるような場面では、マニュアルに縛られることで業務の自由度が制限される可能性があります。

この問題を防ぐには、標準業務と例外対応のバランスを意識した設計が必要です。標準化はあくまで「基準」であり、個別の判断が求められる場面では裁量を持たせる運用ルールを同時に設定することが重要です。また、定期的な業務レビューや改善会議を通じて、変化に応じて柔軟な更新ができる体制を整えておくことも欠かせません。

4. 形骸化のリスクがある

せっかく業務を標準化しても、その後の運用やメンテナンスが不十分だと、マニュアルが形だけの存在となり、現場で活用されなくなる危険性があります。例えば、業務内容が変化してもマニュアルが更新されなければ、実態とのズレが生じ、誰も参照しなくなります。結果として、標準化の意義が失われてしまいます。

このデメリットを回避するには、業務標準を「一度作って終わり」にはせずに、定期的に見直す仕組みを整えることが必要です。改善提案を促す制度や、年に数回のマニュアル更新会議を設けるといった取り組みが有効です。また、標準業務が現場で実際に活用されているかをモニタリングし、必要に応じてトレーニングや再教育を実施することも、形骸化防止に役立ちます。

5. 責任感の低下を招く可能性がある

業務が細かく標準化されると、「自分の判断ではなく、マニュアル通りにやっただけ」という意識が生まれやすくなります。結果として、自律的な判断や改善提案が減り、業務に対する責任感や主体性が低下する可能性があります。特に、トラブルが発生した際に「自分のせいではない」と責任を回避するような風土が醸成されると、企業文化にも悪影響を及ぼします。

これに対する対策としては、標準業務の実行においても一定の裁量を認める設計や運用が求められます。マニュアルはあくまで「道しるべ」であり、状況に応じて最適解を考えることを奨励する風土づくりが重要です。また、改善提案を評価・表彰する制度を設けることで、社員の責任感と主体性を引き出すことができます。

業務標準化は企業活動の効率化や品質向上に大きく貢献しますが、デメリットや落とし穴にも注意が必要です。導入時には慎重な設計と、現場の理解と協力を得る工夫が成功のカギとなります。

業務標準化の進め方4ステップ

業務標準化は単なるマニュアル整備ではありません。組織全体の業務効率と品質を向上させるための仕組みづくりであり、戦略的に進める必要があります。ここでは、業務標準化を効果的に進めるための4つのステップをご紹介します。

Step1|現状の業務フローと課題を可視化する

業務標準化の第一歩は、現行の業務フローを正確に把握し、課題を明確にすることです。ここでは、実際の業務がどのような順序・手順で行われているのかを「見える化」することが求められます。

ヒアリング、現場観察、業務日報などを活用し、属人化されたノウハウや暗黙知を洗い出します。多くの企業で見られるのが、「こうやっているはず」という思い込みと、現場の実態とのギャップです。このギャップを埋めるためには、現場の従業員との対話が不可欠です。

加えて、業務の重複や非効率なプロセス、ボトルネックなどもこの段階で洗い出しましょう。これにより、標準化の優先順位を定める材料が整います。また、データや定量的な指標を取り入れることで、客観的な可視化が可能となり、後の改善活動の基盤となります。

Step2|標準業務の策定とマニュアル・SOPの作成

現状分析をもとに、理想的かつ効率的な業務プロセスを再設計します。ここで重要なのは、「標準」とはいえ柔軟性を完全に排除しないことです。現場での実運用に耐えうる、現実的で実行可能なプロセス設計が求められます。

標準業務の策定ができたら、それを文書化します。業務マニュアルやSOP(Standard Operating Procedures:標準作業手順書)は、その要となります。誰が見ても同じように理解し、同じ結果が出せるように、視覚的なフローチャートや具体的な事例、NG例も交えて記載すると良いでしょう。

さらに、「誰のためのマニュアルか」を明確にし、現場のスキルレベルに応じた表現や構成を工夫することも大切です。

Step3|策定した標準業務の運用と定着

マニュアルが完成しただけでは業務標準化は完了しません。次に必要なのは、実際の現場でその標準業務を運用し、組織全体に定着させることです。この段階では、従業員への周知・研修が不可欠です。一方的な通知ではなく、ワークショップやOJTなどを通じて現場との対話型で導入していくことが効果的です。

また、導入初期は従業員の抵抗も起こりやすい時期です。「なぜこれが必要なのか」「これまでとの違いは何か」を明確にし、納得感を醸成することで、浸透度が高まります。管理職やリーダーが率先して標準業務を実行し、ロールモデルとなることで、現場への浸透が一層スムーズになります。

さらに、システムやツールと連動させることで、運用の効率化とモニタリング体制の構築が可能となります。たとえば、業務報告ツールとマニュアルを連動させることで、遵守状況を可視化しやすくなります。

Step4|効果測定と継続的な改善

業務標準化は一度で終わるものではありません。定着後も定期的に効果を測定し、改善を繰り返すことで、初めて組織にとって本質的な価値をもたらします。効果測定の指標の例としては、業務時間の削減率、ミス発生件数の減少、顧客満足度の向上などが挙げられます。

また、標準業務が現場の変化や外部環境の変化に適応しているかを評価する視点も重要です。テクノロジーの進化や人材の流動性、顧客ニーズの多様化に伴い、業務自体も変化するため、標準業務も時代に合わせてアップデートしていく必要があります。

改善のサイクルを習慣化するためには、PDCA(Plan-Do-Check-Act)を継続的に回す仕組みや、現場からのフィードバックを受け入れる体制づくりが重要です。トップダウンだけでなく、現場のボトムアップ型改善提案制度を取り入れることで、業務標準化はより実践的で強固なものになります。

業務標準化を成功させるための3つのポイント

1. 組織内での意識共有と現場意見の尊重

業務標準化を進める上で、まず最初に取り組むべきは「組織内の意識統一」です。業務の標準化は、単なるマニュアル化や効率化ではなく、組織全体が共通の目的を持ち、同じ方向を向いて業務に取り組むための土台作りです。

この段階で重要なのが、トップダウンだけでなくボトムアップの姿勢を持つことです。現場で実際に業務を行っている従業員の声を拾い上げ、それを反映することで、机上の空論ではない「実行可能で効果的な標準化」が実現できます。

例えば、現場のスタッフが「この手順は形骸化している」と感じているプロセスを、そのまま文書化しても定着しません。むしろ現場の課題や改善案を吸い上げることで、より現実的で実効性のある業務フローを構築できます。また、従業員が自らの意見が業務の改善に反映されていると実感できれば、モチベーションの向上にもつながります。

さらに、業務標準化が「監視」や「縛り」の手段だという誤解を生まないよう、なぜ標準化を行うのか、どのようなメリットがあるのかを丁寧に共有することが不可欠です。意義を理解した上で業務に取り組むことで、組織全体に協力体制が生まれ、標準化の成功確率が飛躍的に高まります。

2. スモールスタートでPDCAを回す

業務標準化を一気に組織全体に展開しようとすると、現場の混乱や反発を招くリスクがあります。そのため、まずは特定の部署や業務の一部で「スモールスタート」することが効果的です。小さく始めることで、実行と検証のサイクル(PDCA)をスピーディーに回すことができ、課題の発見と改善が容易になります。

たとえば営業部門の「商談準備フロー」や、カスタマーサポートの「対応ログ記録手順」など、影響範囲が限定され、成果が測定しやすい業務から着手することで、標準化の成功体験を積むことができます。成功事例ができれば、他部門への展開時に説得材料となり、標準化への心理的ハードルも下がります。

また、PDCAサイクルを通じて得られたフィードバックを蓄積し、改善のテンプレートとして活用することで、以後の展開が加速度的にスムーズになります。加えて、標準化の導入にあたっては「完璧な設計」を目指すよりも、「現場で使える状態であること」を優先することが重要です。

3. 定期的な見直しと改善を計画する仕組みづくりをする

業務標準化は一度策定して終わりではなく、常に改善・進化させていくべき「動的な仕組み」です。業務環境や市場の変化、技術の進化により、標準化した手順が陳腐化する可能性は十分にあります。そうしたリスクを防ぐためには、「定期的な見直しと改善を前提とした仕組みづくり」が必要不可欠です。

この仕組みとして効果的なのが、半年または四半期ごとに実施する「業務レビュー会議」の設定や、社内ポータルを活用した「標準業務に対するフィードバック受付フォーム」の常設化などです。さらに、改善要望を出した社員を評価するインセンティブ制度を取り入れることで、組織全体で改善のモチベーションを高めることができます。

また、業務改善のトレンドや新技術を定期的にキャッチアップし、既存業務にどう活かせるかを検討する専任チームを設けることで、標準化が時代遅れになるリスクも抑えられます。このように、変化を前提とした運用体制こそが、業務標準化を単なる「文書作り」ではなく「組織を強くする仕組み」として定着させる鍵となるのです。

業務標準化の成功事例|商談の質向上とチーム連携を加速するAI議事録ツール

業務標準化に取り組む多くの企業が直面する課題のひとつが、「会議や商談の記録が属人化してしまう」という問題です。AI議事録ツールは、議事録のクオリティを属人化せず、誰が議事録担当者になっても、同一のクオリティを担保できるツールです。

ここからは、AI議事録ツール「Otolio」を活用することで、業務標準化に取り組んだ事例についてご紹介します。

AI議事録ツールとは何か、詳しく知りたい方は以下の記事を参考にご覧ください。

AI議事録ツール導入前の業務課題

ここでは、株式会社WarisでAI議事録ツール「Otolio」を導入した背景と導入後の効果についての事例をご紹介します。

普段はどのような業務を行っていますか

私たちは主に人材関連でお困りの企業さまからお問い合わせがあったときに、電話やWeb会議で商談を実施し、ヒアリング内容をセールスチームに引き継ぐ業務を担当しています。商談ではお問い合わせの背景やどんなことに困っているのかなどを詳しくお伺いしています。

Otolioを導入する前の課題について教えてください

経営課題の一つに「生産性」を上げていこうという話があり、できるだけ業務の時間を削減することが求められていました。私たちのチームでは商談後にセールスチームに引き継ぐ情報をまとめるのに1商談あたり30分ほどかかっていて、この時間をなんとか削減できないかと考えていました。

今までは商談中にできるだけメモを取り、そのメモをもとにセールスチームに引き継ぐ情報をまとめていました。ただやっぱりお客様と会話している中で、重要な情報をすべてメモに残すのも難しく、ときにはメモが取れないケースも発生してしまいます。メモが充分に取れないときは、商談後に記憶を辿りながら情報をまとめる必要があり余計に時間がかかっていました。

私たちがヒアリングした情報を頼りにセールスチームは商談を実施するため、情報をなくすことはできないのですが、この作成時間を削減するためにもAI議事録サービスを検討しました。

商談後にセールスチームに引き継ぐ情報をまとめる業務に課題を感じていて、なかでも、引き継ぎ情報のばらつきと、作業にかかる時間を削減するためにOtolioを導入しました。

AI議事録ツール導入後の具体的な効果

上記のような課題を抱えていたところに、Otolioを導入してどのような効果があったのか見ていきましょう。

Otolio導入後の効果について教えてください。

Otolioを活用することで、商談後の情報整理の時間が約30分から15分になり、50%削減することができました。削減時間としては1件あたり15分ですが、月間の商談件数が約30〜40件と多いため、かなりの時間を削減できていると思います。

今まで商談中に必死にメモをとっていましたが、Otolioで録音しているため、メモを取る作業をなくすことができ、今まで以上に対話に集中できるようになったと感じています。

それこそ導入前のロープレで、メモを取るのに必死すぎて「表情がこわばっているよ!」とフィードバックしたこともありましたが、Otolio導入後はより対話に集中できるので、目の前の人に寄り添い、本音を引き出せるようになったと思います。何よりもメモと記憶が頼りだった状態から、音声と文字起こし両方を確認できるようになったので、精神的にもかなり楽になりました。

当初想定していなかった効果があれば教えてください

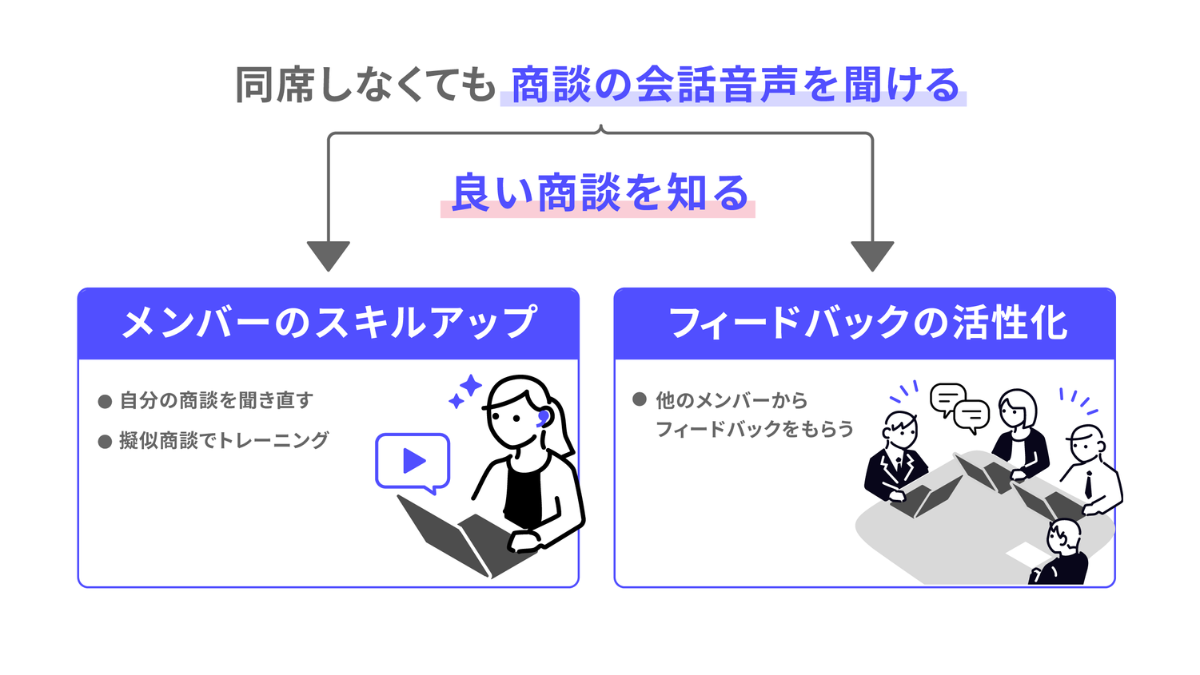

実は時間削減以上に「メンバーのスキルアップ」に効果を感じています。もともと経営課題としてあげていた「生産性」には「リモートワーク環境下における、メンバーのスキルアップ」という課題も含まれていました。

メンバーのスキルアップのためには、良い商談とはどういうものか?良い商談はどういう流れで、どういう会話をしているのかを理解してもらう必要があります。そのためにも同席してもらうのが一番ですが、商談の時間が重なってしまって、物理的に同席が難しい場面もあります。

ただOtolioを導入してからは、同席せずとも商談の会話音声を聞くことが可能になりました。会社紹介など毎回お話するところはスキップして、「お客様の困っているところだけ」などピンポイントで聞き直せたり、再生速度を早めることもできるので、限られた時間でインプットすることができるようになっています。

(中略)

個人のスキルアップ以外にもOtolioを導入してから、チームでよりフィードバックしあう文化が醸成できたとも感じています。例えば商談が上手くいかなかったときは、そこの音声を共有して他の人にも聞いてもらいながら、「もっとこういう伝え方だったら良さそう!」「上手くいかなかったけど、こういうところは良くなった!」と実際に行われた会話に対してチーム全体でフィードバックができるようになりました。

(後略)

まとめ|業務標準化で生産性を向上させよう!

業務標準化は、企業の日常業務を統一し、誰が担当しても同等のクオリティで実行できるようにするための手段です。これは、単に「マニュアルを作る」といった手間のかかる作業のことではありません。第三者にも理解しやすく、内容が実効性を持つようにすることが重要です。

業務標準化を通じて得られるメリットは多岐にわたりますが、特に注目すべきは、単純なコスト節約だけでなく、「事業の形を仕組み化し、経営者やマネジメントに予測性を与える」ことです。これにより、経営戦略の実行速度も大きく向上することになります。

ただし、どんなに優れた方法でも、企業内の実際に現場で働く従業員などの同意がなければ実現は困難です。そのため、現場の意見を尊重し、本格的な導入の前にコミュニケーションを取ったり試行錯誤することで、成功率を大きく高めることができます。

まずは、身近な業務や標準化を始めやすい業務からスモールスタートしてみましょう。

Otolioは議事録作成時間を最大90%以上削減できるAI議事録サービスです。議事録作成時間の削減だけではなく「会議の要点の音声をピンポイントで共有」することもでき、業界問わず大手企業、自治体など様々な累計6,000社以上で利用されています。

DXを始めたいけど、何から着手すればいいか分からない方は、ぜひAI議事録サービス「Otolio」をお試しください。