最新版|DX人材とは?求められるスキル・マインド、育成ステップを徹底解説

近年、多くの企業で急務となっているのが、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進です。急速なデジタル技術の進化や、働き方・顧客ニーズの多様化を背景に、従来の業務やビジネスモデルを根本から見直す必要に迫られています。そうした変革を進める上で欠かせないのが、「DXを推進できる人材」、いわゆるDX人材の存在です。

しかし、「DXを進めたいけれど、どんな人材が必要なのか分からない」「今いる社員で対応すべきか、外部から雇うべきか分からない」「そもそもDX人材に求められるスキルやマインドとは何か?」といったお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

DX人材はただデータ活用やデジタル技術に関する知識を持っている人材ではなく、業務プロセスの変革、データ活用スキルを活かした戦略的意思決定や、テクノロジースキルなど様々なスキルやマインドが求められる人材です。

本記事では、DXを成功に導く人材にはどのような資質や能力が求められるのかを、分かりやすく整理してご紹介します。

社内の業務DXにお困りの方は、多くの社員が行っている議事録作成業務をDXできるOtolio(旧:スマート書記)をぜひお試しください。Otolioは活用すれば、機密情報を学習させることなく、使えば使うほどAIの精度を上げることができ、議事録作成時間を大きく削減することが可能です。

Otolio(旧:スマート書記)を14日間無料で試す or 資料を請求する

DX人材とは

DX(デジタルトランスフォーメーション)人材とはDXの目的である「データとデジタル技術を活用して、会社を変革し競争上の優位性を確立すること(ビジネスで生き残ること)」を推進する人材のことを指します。

端的に言えば、デジタル技術で企業の成長と変革を牽引する人材と言えるでしょう。

具体的には生成AIやデータ分析、クラウド活用などデジタル技術に精通しているだけではなく、業務プロセスの最適化や新しいサービスの構築といったビジネス全体を見渡せる視点も求められます。

デジタル人材との違いは?

よく混合されるのがデジタル人材ですが、デジタル人材とはデジタル技術で企業に価値をもたらす人材を指します。デジタル人材は、必ずしも企業に変革をもたらす必要はないため、DX人材よりもより広い概念であり、DX人材はその中でも「変革の推進」という役割に特化した存在です。

つまり、すべてのDX人材はデジタル人材であるが、すべてのデジタル人材がDX人材とは限らないという関係性にあります。

たとえば、既存業務の効率化やITインフラの運用・保守を担う人材はデジタル人材に含まれますが、企業文化やビジネスモデルの変革にまで踏み込むのはDX人材の役割です。

なぜDX人材が必要なのか

DXに取り組んでいない企業、取り組んでいるが成果が出ていない企業の大きな要因の一つとしてDXを推進する人材が不足しているという課題が挙げられ、近年このDX人材の獲得・育成の必要性が高まっています。

DX推進における課題の詳細については、以下の記事で詳しく解説していますので、気になる方はぜひご覧ください。

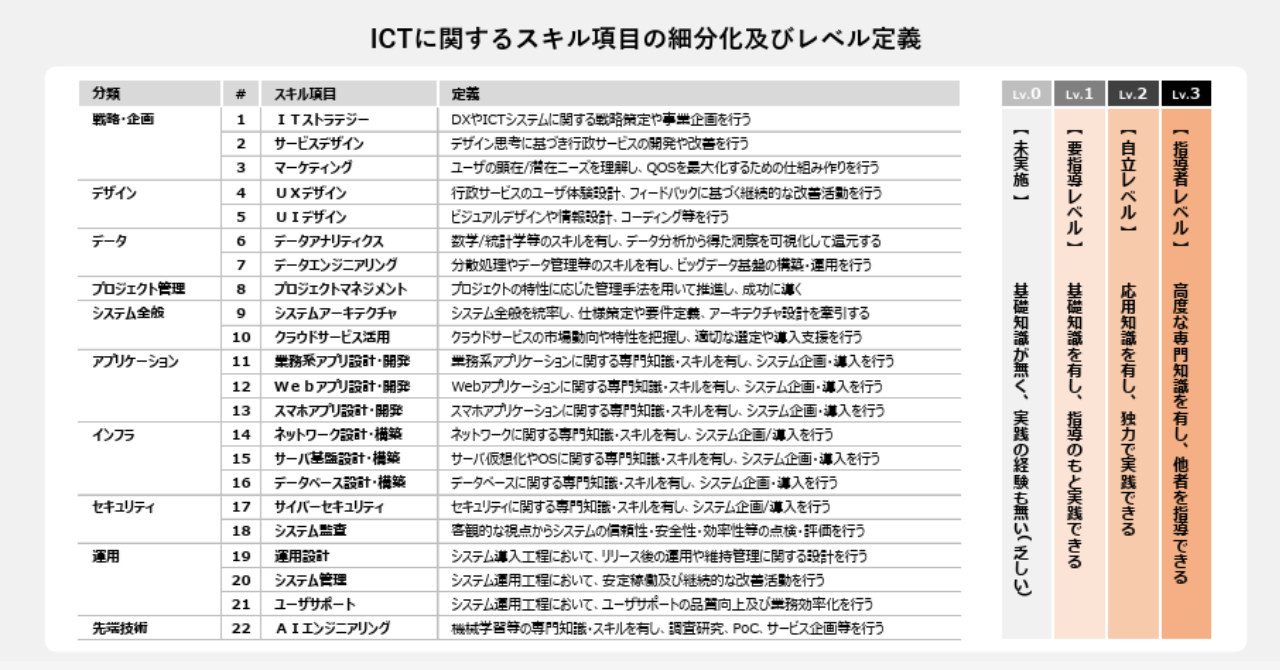

このように日本企業におけるDX推進の重要性は年々高まっており、経済産業省は個人の学習や企業の人材確保・育成の方針になる「デジタルスキル標準」を策定しています。

参考:経済産業省『デジタルスキル標準 ver.1.2<改定後版>』p.83

DX人材に共通して求められる5つのスキル

DXは会社の変革を前提としているため、DXの推進をする人材には多くのスキルが求められます。経済産業省はDX推進を担う人材に必要なスキルを「共通スキルリスト」として求めるスキルを以下の5つに整理しています。

以下で紹介しているスキルはDX人材が必ず全て保有する必要があるわけではなく、あくまでもスキルを網羅的に把握するための目的として紹介しています。実際は一部のスキルのみ高い実践力と専門性を持っている、一方で別のスキルは説明可能なレベルで保有しているなど獲得できているスキルの中でも濃淡があります。

1. ビジネス変革スキル

ビジネス変革スキルとは、企業が市場環境や技術革新に柔軟に対応し、新たな価値を創出するために必要な知識と能力を指しています。このスキルは、単なる業務の効率化にとどまらず、ビジネスモデルや業務プロセスを再構築して、競争優位性や持続的な成長を実現することを目的としています。

具体的には、社会課題や市場動向を正確に把握するビジネス調査のスキルや、成功要因や成長課題をもとに事業構造を設計するビジネスモデル設計のスキルが重要となります。また、製品やサービスの提供に必要な活動を可視化し、デジタル化の方向性を明確にする、さらに、市場ニーズに合致した価値を提供し、顧客に訴求していくマーケティングスキルや、自社ブランドのロイヤリティを高めるブランディングスキルも重要な要素となっています。

2. データ活用スキル

データ活用スキルとは、データと生成AIの技術を活用して、課題解決や成長のためにデータを戦略的に活用する能力を指しています。このスキルは単に「データを活用する」にとどまらず、データの取得、分析、可視化、さらには業務設計まで、多岐にわたるプロセスを含んでいます。

データを理解して、データの収集や統計的分析手法を活用して、ビジネス課題を特定することが重視されており、企業がデータドリブンな意思決定を行うためにも重要なスキルとなっています。

3. テクノロジースキル

テクノロジースキルとは、急速に進化するデジタル技術を活用し、ソフトウェアやサービスを設計・開発・運用するために必要な知識と能力を指しています。

ただテクノロジーに長けているだけではなく、チームの生産性向上を目的とした、アジャイル開発手法の導入など、開発プロセスの改善を図るスキルも重要になります。さらに、フロントエンドやバックエンド開発、クラウドインフラの活用など、システム全体を設計し運用する能力も含まれています。

4. セキュリティスキル

セキュリティスキルとは、情報資産やシステム、ネットワークを保護し、リスクや脅威に対応するために必要な知識と能力を指しています。サイバー攻撃の予防や攻撃されたときへの迅速な対応、事業継続の確保など、多くの取り組みを含んでおり、企業が安全で信頼性の高い運営を行うために重要な要素となっています。

具体的には企業全体のセキュリティ体制を構築・運営し、情報やサイバー空間、IoT環境などの多様な領域においてセキュリティリスクを管理するセキュリティマネジメントスキルや、プライバシー情報の保護に求められる要件

の理解とその実践に関するプライバシー保護スキルなどが含まれています。

リスクを未然に防ぎ、発生した問題に迅速かつ適切に対応することで、組織や顧客の信頼を確保し、安全な事業運営を行うことができるため、他のスキルとは違い、守りの要素が強いですが、重要な要素となっています。

5. パーソナルスキル

パーソナルスキルとは、個人が自身の能力を最大限に発揮し、チームや組織において効果的に貢献するための基盤となるスキルを指しています。人間関係を円滑にするヒューマンスキルや、問題解決や目標達成に必要なコンセプチュアルスキルの両面を含んでいます。

ヒューマンスキルでは、まず「リーダーシップ」が求められます。これは、チームや関係者との信頼関係を構築し、共通の目標に向けてメンバーを巻き込み、タスクを遂行する能力を指しています。一方、コンセプチュアルスキルには、将来を見据えたゴール設定や、既存の枠にとらわれない創造的な問題解決が含まれます。パーソナルスキルは、個人の成長のみならず、組織全体を成功に導くための重要な要素です。

DX人材の5つのタイプ

DXを進めるためにも必要とされる人材を5つの型にわけてご紹介します。

1. ビジネスアーキテクト

ビジネスアーキテクト人材とは、一言で言うと「全体の流れを設計し、それを実行に移すリーダー的な存在」です。具体的には、新規事業開発や既存事業の業務効率化・改善のために、プロセス全体を設計・推進し、目標達成をリードする人材を指します。

ビジネスアーキテクト人材は、社内の関係者間の協働関係を構築しつつ、新たな目標達成に向けた仕組みやアプローチを設計する中心的な役割を担います。またその他に、以下のような取り組みを俯瞰し、適切な判断を下す役割も担っています。

- ビジネスモデルの構築

- バリュープロポジション(企業が顧客に示す価値)の明確化

- 業務フローや収益モデルの設計・実現

単にデータやデジタル技術に関する専門知識を持つ人材にとどまらず、目的の達成に向けた一貫性のあるプロセス推進を主導するスキルが必要です。

さきほどご紹介した「DX人材に共通して求められる5つのスキル」の中でも特に「ビジネス変革」のスキルが求められます。

おすすめの資格

- ITパスポート

- G検定

- データサイエンティスト検定

- プロジェクトマネージャ試験

2. デザイナー

デザイナー人材とは、一言で言うと「総合的な視点から、ビジネスにおける価値を作る存在」です。具体的には、ビジネスの視点だけでなく顧客やユーザーの視点を総合的に捉え、製品やサービスの方向性や開発プロセスを策定し、それらに基づいた価値のあるデザインを担う人材を指します。

デザイナーは、DXを進める上での設計・構想・実装・仮説検証・導入・効果検証といった全てのプロセスに関与して、ビジネス価値の最大化を目指します。また、デザイナーの役割には以下のようなものも含まれます。

- 顧客やユーザーに寄り添った新たな価値創造・課題解決の促進

- プロジェクトの特性に応じて柔軟に対応

- 関係者の協力を円滑にするための調整

このように、デザイナーは、企画から実行までを支える多機能な存在でもあるのです。

さきほどご紹介した「DX人材に共通して求められる5つのスキル」の中でもビジネスアーキテクトと同様に特に「ビジネス変革」のスキルが求められます。

おすすめの資格

- ITパスポート

- G検定

- データサイエンティスト検定

- プロジェクトマネージャ試験

3. データサイエンティスト

データサイエンティスト人材とは、一言で言うと「データの収集・分析・活用のための仕組みづくりを行う存在」です。具体的には、業務の変革や新規ビジネスの実現に向けて、データの収集、分析、活用を担う仕組みの設計・実装・運用を行う人材を指しています。

近年、社会全体のIT化やデジタル化の急速な発展に伴い、顧客の購買データ、Webのアクセス履歴、SNSの反応など、今までよりも企業が取り扱うデータ量が増加しています。そこで、この膨大なデータをいかに整理し、効果的に活用するかがDXを成功させるためにも重要な要素になってきています。

データサイエンティスト人材は、この膨大なデータをどのように使うのか考え、それを実際の形にした上で、使い続けられるように管理する仕事を担う存在なのです。

さきほどご紹介した「DX人材に共通して求められる5つのスキル」の中でも特に「データ活用」のスキルが求められます。

おすすめの資格

- データサイエンティスト検定

- AWS認定試験

- 基本・応用技術者試験

- ITストラテジスト試験

- データスペシャリスト試験

- E試験

- Professional Data Engineer

4. ソフトウェアエンジニア

ソフトウェアエンジニア人材とは、一言で言うと「DXを技術的に実現する存在」です。具体的には、デジタル技術を活用したサービスを提供するためのシステムやソフトウェアの設計、実装、運用を担う人材を指しており、DXの成功を技術力によって支える役割となっています。

ソフトウェアエンジニアには、主にサービスの構想段階や企画から、形あるものへと具体化していくスキルが必要になります。ちなみに、「エンジニア」や「ITエンジニア」ではなく「ソフトウェアエンジニア」という名前がついている理由は、デジタル化の進展に伴い、多様なハードウェアやデバイスを扱う重要性を含みつつ、特に差別化できる成果を生み出す役割を明確にするためです。

また、今は従来と比べて、新しいサービスが次々と登場するようになりました。それらの新しい技術や時代の変化に対応しながらも、これまでの基盤を活かして継続的に価値を提供していくためにも、ソフトウェアエンジニア人材が不可欠なのです。

さきほどご紹介した「DX人材に共通して求められる5つのスキル」の中でも特に「テクノロジー」のスキルが求められます。

おすすめの資格

- AWS認定試験

- 基本・応用技術者試験

- ITストラテジスト試験

- データスペシャリスト試験

- E試験

- Professional Data Engineer

5. サイバーセキュリティ

サイバーセキュリティ人材とは、一言で言うと「デジタル環境における安全を守る存在」です。具体的には、業務プロセスを支えるデジタル環境における、サイバーセキュリティリスクの影響を抑制するための対策を担う人材を指しています。

デジタル技術を活用したサービスの展開においては、セキュリティを確保することが必須です。サイバーセキュリティ人材はこの前提のもと、サイバー攻撃などのインシデントの未然防止や被害の抑制を通じて、デジタル環境の安全性を高める役割を果たします。

DXの成功のためには、従来のIT部門以外の、営業部門や開発部門といった事業部門でもセキュリティ対策の責任を負う必要があります。そのためには、情報資産の保護だけでなく、OT(Operational Technology)やIoT(Internet of Things)を含むデジタル基盤全体のセキュリティ対策を統合的に取り扱わなければいけません。

そのためにも、セキュリティ対策に特化したサイバーセキュリティ人材が必要なのです。

さきほどご紹介した「DX人材に共通して求められる5つのスキル」の中でも特に「セキュリティ」のスキルが求められます。

おすすめの資格

- AWS認定試験

- 基本・応用技術者試験

- ITストラテジスト試験

- データスペシャリスト試験

- E試験

- Professional Data Engineer

DX人材に必要な7つのマインド・スタンス

ただスキルが高いだけではDXを進めていくことはできません。DXを進めていくためにも基礎となる7つのマインド・スタンスを紹介します。

1. 変化への対応

DXは変革を前提として取り組みになるため、業務プロセスや働き方が大幅に変わることがあります。そのため、それらの変化を受け入れていく必要があります。また受け入れるためにも、能動的に新しい知識を得るための行動を起こしていく必要があります。

2. コラボレーション

DXを成功に導くための、DX人材のみならず社内外の多くの人と協力していくことが必要不可欠になります。様々な専門性を持っている人同士で知識を共有しあい、DXを実現するための方法を考える必要があるため、積極的に協働することが求められます。

3. 顧客・ユーザーへの共感

新しいサービスを生み出したり、変革を行うためにも顧客やユーザーの困りごとやニーズを深く理解していく必要があります。顕在的に抱えているニーズだけではなく、ユーザー自身が気づいていない、言語化されていない潜在的な課題も含めて捉えていく必要があります。

4. 常識にとらわれない発想

従来のやり方に固執してしまうと、顧客やユーザーの課題を解決できない可能性があります。DXを成功させるためにも今までの概念や価値観にとらわれず考え、よりよい解決策や進め方がないかを検討していく必要があります。過去の経験だけで判断するのではなく、つねに自問自答する姿勢を持つことが重要になります。

5. 反復的なアプローチ

DXを進めていくうえで、すべての取り組みが成功するとは限りません。そのため新しい取り組みや改善を失敗が許容できる範囲の小さいサイズで実行し、フィードバックを得ながら反復的に改善活動をしていくことが必要になります。

特に従来のやり方にとらわれず、新しい取り組みを実施したときは計画どおりにいかないことや、顧客やユーザーが求めているものにならなかった可能性もあるため、都度修正していく、都度修正をする前提のマインドを持つことが重要になります。

6. 柔軟な意思決定

「常識にとらわれない発想」と近しいマインドですが、DXを進めていくうえで、前例となる事例がない取り組みをしていく瞬間も発生してきます。そのため「前例がなく、成功するかどうか分からないから実施しない」と判断してしまうと、DX自体が進まなくなってしまうため、臨機応変に意思決定をしていくマインドが重要になります。

7. 事実に基づく判断

さきほど「柔軟な意思決定をしていく」マインドが必要とお話しましたが、意思決定を勘や経験だけで何でも柔軟に意思決定するのは要注意です。自身の勘や経験のみに頼るのではなく、データを活用して客観的な事実を把握しながら判断していくことも重要になります。

DX人材を確保するには?

DX人材に必要なスキルやマインド、DX人材のタイプが分かったところで、実際に、企業はどのようにしてDX人材を確保するべきなのかをご紹介します。

DX人材の確保の方法としては以下の3つが挙げられます。

- 外部パートナーの利用

- DX人材の採用

- DX人材の育成

企業ごとに人材の特徴や状況が異なるため、企業によって最適な方法は異なります。そこで、それぞれの方法のメリット・デメリット、どのような企業に向いているかをご紹介します。

外部パートナーの利用

メリット

- 即戦力となる高度な専門知識や経験を持つ人材を短期間で活用できる

- 自社にない視点やノウハウを取り入れることで、プロジェクトの質やスピードが向上する

- 雇用リスクが少なく、柔軟なリソース調整が可能

デメリット

- コストが高くなる傾向にある

- 自社にノウハウが蓄積されにくく、外部依存が強まる可能性がある

- 企業文化や業務に対する理解に時間がかかる場合もある

向いている企業

- DXを短期間で推進したいが、自社に知見が乏しい企業

- 初期段階の戦略立案やPoC(概念実証)において専門的支援が必要な企業

- 社内リソースが不足しているスタートアップや中小企業

DX人材の採用

メリット

- 社内にDX推進の中核人材を確保でき、継続的なプロジェクト推進が可能

- 長期的には自社にノウハウが蓄積され、持続可能な変革につながる

- 社内文化への適応や組織間の連携がしやすい

デメリット

- 即戦力人材の採用は競争が激しく、採用難易度が高い

- 人件費や採用コストが大きくなる

- 採用後すぐに成果が出るとは限らない

向いている企業

- 中長期的に自社内でDXを自走できる体制を整えたい企業

- 一定のデジタル基盤が整っており、次のステップとして人材を増やしたい企業

- 独自性のあるデジタル戦略を内製化したい企業

DX人材の育成

メリット

- 既存社員のスキルや業務理解を活かしながら変革を進められる

- 企業文化を理解したうえでDXを推進できるため、現場との連携がスムーズ

- 長期的には自社に強い人材基盤を築くことができる

デメリット

- 育成には時間とコストがかかり、即効性は期待できない

- 育成制度や研修環境の整備が必要

- 社員の意欲や適性にばらつきがあると効果が限定的になる

向いている企業

- 長期的な視点でDXを推進したい企業

- 人材の定着率が高く、育成投資が見込める企業

- 既存社員のスキルアップやキャリア開発を重視する企業

DX人材育成のために必要な5つのステップ

ここからは、先ほどご紹介したDX人材確保の方法の中でも特に人材育成に絞って、DX人材育成のためのステップをご紹介します。

なお、ここでご紹介するステップは「デジタル人材育成モデル2024年度版 ~DXを推進する企業におけるデジタル人材確保・育成の具体的なアクションについて~」独立行政法人情報処理推進機構、「東京都 デジタル人材確保・育成基本方針」東京都デジタルサービス局を基に設定しています。

1. 現状分析

育成の第一歩は、自社にとって「どのようなDX人材が、どの程度必要か」を明確にすることです。

IPAのモデルでは、戦略立案やデータ活用、サービス設計などを担う多様な人材タイプとスキルレベルを定義し、企業が必要とする人材像を描けるようになっています。東京都の取組では、職員一人ひとりのスキルを「デジタルスキルマップ(DSM)」を用いて自己評価させ、さらに1on1面談を通じて実態と志向の両面からスキルを可視化していました。

また、実務現場でどのスキルが求められているかという「需要サイド」の情報も併せて調査し、スキルギャップを客観的に洗い出しています。企業においても、従業員の現在のスキルと、事業の将来戦略に必要なスキルの差分を分析することが、次の育成設計につながります。

2. キャリア設計

スキルの可視化と並行して重要なのが、個々人のキャリアパスの設計です。

IPAでは、基礎リテラシーを備えた初級者から、業務全体を変革できる上級者まで、段階的なスキルレベルとジョブタイプを整理しています。東京都の事例では、面談を通じて「目指す人材像」や「これから習得すべきスキル」の選定を1 on 1対談などで行い、本人の納得感と主体性を高めていました。

単に研修を提供するだけではなく、本人が将来像を描き、自分に必要な学びを理解していることが、継続的な成長につながります。企業でも、職種横断のキャリア設計を可能にし、「成長を支援する文化」の醸成が求められます。

3. 人材育成

育成段階では、理論的な研修と実務での経験を連動させて提供することが肝心です。

IPAは「座学+実務」のハイブリッド型育成を重視しており、実務への応用を前提とした研修設計を推奨しています。東京都でも、区市町村との合同プロジェクトや部局横断の実務機会と連携させ、研修成果が現場で活かされる仕組みを整えていました。

自社で実施する場合も、育成対象者が学びを実践するプロジェクトやチームを明確に用意しておくことで、学習効果の定着と即戦力化が可能になります。

4. 評価・認定

育成した人材がどの程度スキルを獲得し、どのような役割を担えるようになったかを可視化し、評価・認定するフェーズです。

IPAのモデルでは「スキルレベル(1〜4)」のフレームを活用して、現場での実行力と応用力を多面的に評価することが提案されています。東京都ではDSMによるスキル認定をもとに、配置や異動、人材登用に活用しています。

企業でも、スキルの定量的評価やレベル認定を導入することで、単なる研修受講に終わらない「実務に基づいた成長の証明」が可能となり、人材配置やプロジェクトアサインの最適化が進みます。

5. 継続的な支援・アップデート

育成は一度きりではなく、技術や社会の変化に応じて繰り返し設計・見直しを行う必要があります。

東京都ではスキルマップや需要調査を定期的に更新し、人材像・研修内容・配置戦略を柔軟にアップデートしています。また、GovTech東京や他自治体との連携により、知見の共有と外部連携による育成力の強化も実現しています。

企業においても、育成フレームや評価制度を形骸化させないよう、定期的なレビューと、社外との知見交換による改善が求められます。加えて、社内コミュニティの活性化やナレッジシェアの場づくりなど、育成されたDX人材が組織の中で継続的に価値を発揮できる環境整備も不可欠です。

まとめ|DX人材はデジタルに関する知識だけではない

DX人材は、ただデータ活用やデジタル技術に関する知識を持っている人材ではなく、業務プロセスの変革、データ活用スキルを活かした戦略的意思決定や、テクノロジースキルなど様々なスキルが求められる人材です。

またスキルだけではなくDXを成功に導くための、社内外の多くの人と協力していくことが必要不可欠になるため、積極的に協働するマインドなども重要な要素となっています。

これらのスキルやマインドはDXを推進していくためにもとても大切な要素です。本記事で紹介した内容をもとにまずは足りない人材やスキルを洗い出し、人材要件を明確にするなど、DXをひとつでも前に進めるための参考になればと思います。

Otolioは議事録作成時間を最大90%以上削減できるAI議事録サービスです。議事録作成時間の削減だけではなく「会議の要点の音声をピンポイントで共有」することもでき、業界問わず大手企業、自治体など様々な累計6,000社以上で利用されています。

DXを始めたいけど、何から着手すればいいか分からない方は、ぜひAI議事録サービス「Otolio」をお試しください。