NotebookLM 使い方まとめ|AIでレポート要約・議事録作成を効率化

この記事でわかること

- NotebookLMでできること

- NotebookLMの基本的な使い方

- NotebookLMの活用事例

生成AIが急速に進化するなか、「自分の資料を理解してくれるAI」が求められています。日々の業務でレポートや議事録、記事、研究資料など大量の文書を扱う中で、「要点を把握するのに時間がかかる」「複数の資料を横断してまとめたい」「AIに正確な根拠を示してほしい」と感じたことはないでしょうか。

そんな課題を解決するのが、Googleが開発したAIノートサービス「NotebookLM(ノートブックエルエム)」です。

NotebookLMは、単なるチャットAIではありません。自分がアップロードした資料をもとに要約や引用、質問応答を行うパーソナルリサーチアシスタントとして活用できます。従来の生成AIのように「AIが知っていることを話す」のではなく、アップロードした資料をもとに考えることが特徴です。

この記事では、NotebookLMの基本的な使い方について、初心者にもわかりやすく解説します。PDFやGoogleドキュメントを読み込ませて自動要約する方法、複数資料を横断的に要約するコツ、ChatGPTやGeminiとの違いまで、これ一つでNotebookLMの基本がわかる内容です。

また議事録の作成時間を大きく削減したい方は、ぜひ機密情報を学習させることなく、使えば使うほどAIの精度が上がるOtolio(旧:スマート書記)をお試しください。Otolioを活用すれば議事録作成時間を最大90%削減することが可能です。

Otolio(旧:スマート書記)を14日間無料で試す or サービス資料をみる

Otolio(旧:スマート書記)がわかる人気3点セット資料(サービス概要・導入事例・機能詳細)をみる

NotebookLMとは

Googleが開発した「NotebookLM」は、情報整理・要約・知識活用をAIが支援する次世代ノートAIです。ChatGPTのような汎用生成AIとは異なり、ユーザー自身の資料や情報ソースを中心に、理解・要約・質問応答を行うことを目的としています。

コンセプトと主な特徴

NotebookLMのコンセプトは、「自分専用の知的パートナーを作る」ことにあります。AIがインターネット全体を検索して回答するのではなく、ユーザーがアップロードしたPDFやGoogleドキュメント、URLなど限定された資料をもとに、文脈に即した分析や要約を行います。

主な特徴は以下の通りです。

- ドキュメント中心のAIノート構造:アップロードした複数の資料をまとめて管理し、AIが内容を理解・要約してノート形式で整理

- 引用付き回答:AIが生成する回答には参照元(引用リンク)が付き、根拠を明示

- 自動要約+質問応答:資料をアップロードするだけで要点を抽出し、「この資料の主張は?」「この部分を詳しく説明して」などの質問に自然言語で回答

- データプライバシー保護設計:アップロードした資料はユーザーのノート内でのみ処理され、外部のAI学習には使用されない

ChatGPT・Geminiとの位置づけの違い

NotebookLMはGoogleのAI技術を活用しています(Geminiモデルを一部統合)が、ChatGPTやGeminiアプリとは設計思想が異なります。

| ChatGPT | OpenAIが開発した汎用生成AIで、インターネット上の膨大な知識をもとに対話や文章生成を行う「会話型の知識拡張ツール」 |

| Gemini | Googleの検索・マルチモーダル機能を統合した「総合AIアシスタント」で、最新情報の検索や画像認識なども得意 |

| NotebookLM | ユーザー自身の資料をもとにAIが理解・要約・分析を行う「情報内省型AIノート」。 外部情報よりも“自分の資料を深く理解すること”に特化 |

NotebookLMは情報発信よりも情報整理・洞察に強みがあり、ChatGPTやGeminiと併用することでリサーチや企画立案の生産性を大幅に高められます。

向いている業務・ユーザー像

NotebookLMは、情報を扱うすべての職種に役立ちますが、特に次のようなユーザーに適しています。

- 研究者・学生:論文や資料を複数アップロードし、要点整理や比較を行うことでリサーチ効率を大幅に高められる

- ビジネスパーソン:会議メモや報告書、提案書などをAIが整理し、重要ポイントや次のアクションを自動抽出

- ライター・編集者:取材資料や参考文献をまとめてノート化し、記事構成や引用管理を効率化できる

また、「AIを使いたいが、誤情報や出典不明の内容が不安」という人にも最適です。NotebookLMはすべての回答に出典を添えるため、正確性を担保しながらAIを活用したいユーザーに強く推奨できるツールです。

NotebookLMでできること

NotebookLMは、手元の資料を読み解き、要点を整理し、根拠を示しながら答えを返す参照型AIノートです。ここでは実務でよく使われる3つの機能をご紹介します。

PDFやGoogleドキュメントのアップロードと自動要約

PDF、Googleドキュメント、Web記事のURLや音声ファイルをノートに追加すると、NotebookLMが内容を解析して要約を生成します。見出し構造を認識し、主要トピックや重要な数値、結論の骨子を短時間で抽出します。まずは「この資料は何を伝えたいのか」を把握する入口として使うと効果的です。

実務では、レビュー前にボリュームのある仕様書やレポートを下読みする場面で特に役立ちます。要約から原文へリンクを辿って該当箇所をすぐ確認できるため、読み落としや誤解を防ぎやすくなります。表や脚注が多いPDFでは、アップロード前にOCRで文字を認識させたり、不要なページを削除しておくと、解析の精度が安定します。

同じテーマでも情報の粒度が異なる資料を一度にアップロードすると、要約の焦点が曖昧になる場合があります。最初は一次資料のみ、もしくは報告書のみといった同質の資料をまとめて投入し、理解が進んだ段階で関連資料を追加すると、整理しやすく精度も保てます。

複数ドキュメントの横断要約と引用リンク

1つのノートに複数の資料を入れると、NotebookLMは共通点や相違点を横断的に整理します。重複する主張や矛盾する記述、数値の出所や更新の新旧関係をまとめ、それぞれの記述には元資料への引用リンクが付与されます。どの内容がどの資料に基づくかを後から確認できるため、検証性が高まります。

特に、競合比較、研究サーベイなど、複数の視点を比較するタスクに向いています。横断要約を読んで疑問が出たときは、リンクから該当段落へ飛び、文脈を確認しながらノートに注釈を残すと、チーム内での合意形成がスムーズになります。最新版と旧版が混在する場合は、ファイル名に日付を付け、ノートの冒頭で現行版を明記しておくと、古い情報に引きずられるリスクを防げます。

なお、引用リンクは出典管理にも役立ちます。要約をそのまま原稿に貼るのではなく、リンク先の原文を確認し、自分の言葉で書き直す運用にすると、誤用を防ぎつつ引用ルールにも配慮できます。

チャットでの質問応答/根拠提示の活用

NotebookLMでは、アップロードした資料をもとにAIとチャット形式で質問・回答を行えます。定義の確認、計算根拠の提示、章ごとの比較などを依頼すると、回答とともに参照箇所へのリンクが返ってきます。たとえば「結論と理由を3点でまとめて」「数値の出所を一覧で示して」と尋ねると、バランスの取れた出力が得やすくなります。

ただし、NotebookLMの回答内容はあくまで資料に基づく要約であり、誤りや抜けがないとは限りません。回答の根拠リンクを開いて原文を確認し、推論が曖昧な場合は「根拠は本文のどの箇所か」「別の見解はあるか」といった質問を追加で行うことで、正確性を高められます。数表を扱う際は、単位・期間・母集団の違いを明確にするよう促すと、後の分析や報告での混乱を防げます。

さらに、チャットは出力のブラッシュアップにも有効です。「200字で非専門家向けにまとめて」「想定される反論を3つ挙げて」といった依頼を重ねることで、読み手に合った表現に素早く整えられます。

NotebookLMの基本の使い方

前章ではNotebookLMでできることについて代表例をご紹介しました。ここからは、初めて使う人でも迷わず操作できるように、基本の使い方を解説します。

ログインと新規ノート作成

NotebookLMを使うには、まずGoogleアカウントでログインします。対応ブラウザ(ChromeやEdgeなど)でNotebookLM公式サイトにアクセスし、右上の「サインイン」ボタンからGoogleアカウントを選択します。

ログイン後、ダッシュボードにある「+ ノートブックを新規作成」をクリックすると、新しいノートを作成できます。ノートには任意のタイトルをつけることができ、プロジェクトやテーマごとに整理すると後で探しやすくなります。NotebookLMはノート単位でAIが学習するため、テーマを明確に分けることが効果的です。

ポイントとして、1つのノートで扱う資料は関連性のあるものに限定すると、AIの回答精度が向上します。雑多な資料をまとめすぎると、要約や回答が曖昧になることがあるため注意しましょう。

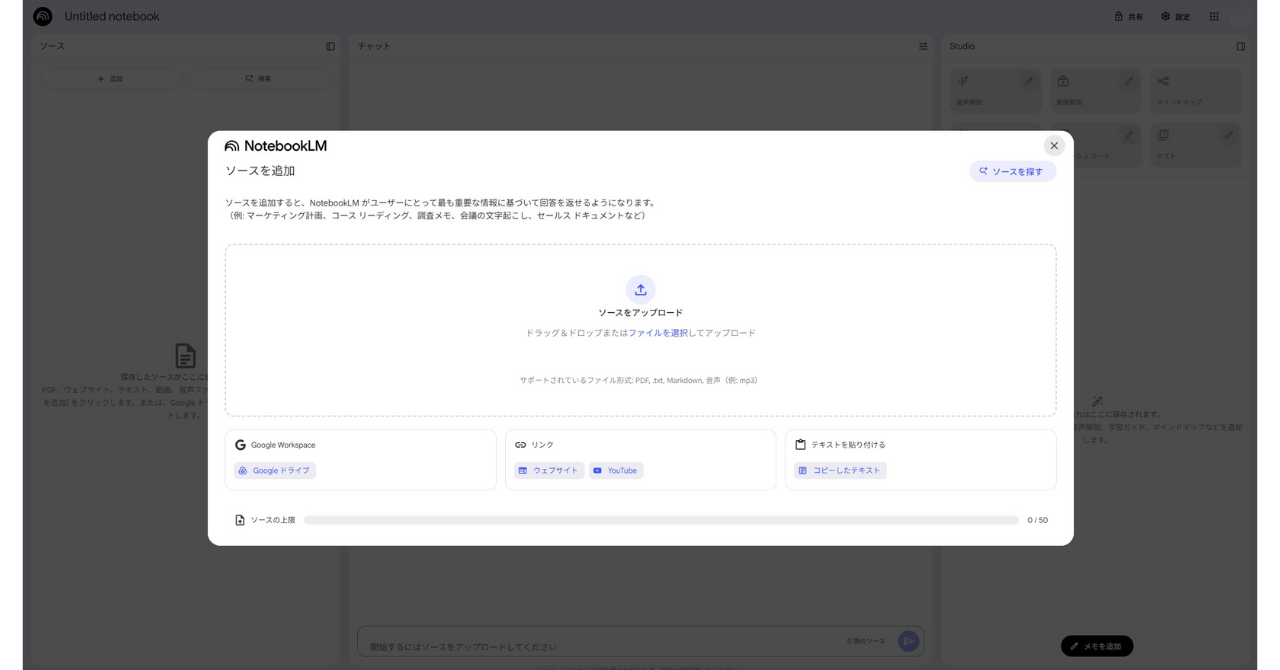

資料の追加|PDF・URL・Googleドキュメント

ノートを作成したら、次は情報ソースを追加します。NotebookLMは以下の形式の資料をサポートしています。

- txt

- Markdown

- 音声ファイル:mp3など

- Google Workspace:Googleドライブに保存されたデータ

- URL:ウェブサイト、Youtube動画

- コピーしたテキストの貼り付け

ノートを新規作成時は自動的に「ソースを追加」画面が立ち上がります。

また後から追加したい場合は、ノート画面の左側にソースウィンドウがあるので、「+追加」をクリックし、アップロード形式を選びます。アップロード後、AIが自動的に内容を解析して要約やチャットでの参照に使えるように準備します。

注意点として、非公開URLやアクセス制限付きドキュメントはNotebookLMが参照できないため、共有設定を変更してから追加する必要があります。

また、スキャン画像中心のPDFや構造が複雑な資料は、テキスト抽出がうまくいかない場合があります。資料の言語や構成によって要約精度が変わる点も覚えておくと良いでしょう。

自動要約の読み解き方と編集ポイント

資料を追加すると、NotebookLMが自動的に要約を生成します。これはAIが文書全体を俯瞰し、主なトピックや結論を抽出したものです。NotebookLMでは、要約に加えてStudio機能で「音声解説」「マインドマップ」「動画解説」など、複数の形式を生成できるのが特徴です。

ただし、自動生成された要約はあくまでAIの解釈に基づくため、自分の目的に合わせて確認・編集することが重要です。長文資料の場合、AIが細部を省略しすぎる傾向があるため、ソースタブで原文を照らし合わせながら確認しましょう。要約文を直接書き換え、自分用のメモや要点まとめとして再編集することで、より実務的に使えます。

さらに、NotebookLMは「主要ポイント」や「AIが提案する質問」も自動生成します(画像中央下部)。これらを活用すれば、追加調査や社内共有資料の骨組みを効率的に構築できます。

チャットで深掘り質問をするコツ

NotebookLMの魅力は、アップロードした資料に基づき「根拠付きの回答」を得られるチャット機能にあります。質問は日本語でも英語でも可能で、特に内容が具体的であるほど精度が高まります。

たとえば「このレポートの結論を教えて」よりも、「2023年の売上減少の主な要因を3つ挙げて」といった具体的な質問をすると、より的確な回答が得られます。また、回答の下には「引用元」リンクが表示され、どの資料のどの部分から情報を抽出したかが明示されます。これにより、AIの回答を報告書や記事に転用する際も、出典を正確に示せます。

ただし、NotebookLMはアップロードしたソースに含まれていない情報には回答できないという制限があります。質問が曖昧だったり、外部知識を必要とする内容だと「情報が見つかりません」と返されることがあります。その場合は質問を言い換え、「〜を比較して」「〜の要約を3点で」など明確な指示を与えると良い結果が得られます。

UIの要点|ソース・回答チャット・スタジオ

NotebookLMの画面構成は、主に次の3つのエリアに分かれています。

- ソースエリア(左側):ここではアップロードした資料を一覧・管理します。PDFやGoogleドキュメント、URL、スライドなどのソースを追加でき、各資料をクリックすると内容プレビューや要約を確認できます。ソースの追加・削除・並び替えもこのエリアで行います。

- 回答チャットエリア(中央):この領域では、AIに質問したり、アップロードした資料に基づいた回答を確認できます。NotebookLMは、回答に引用元を明示するため、どの資料に基づいた応答かが一目で分かります。チャット履歴は自動保存され、同じテーマでの再質問や深掘りもスムーズに行えます。

- スタジオエリア(右側):NotebookLM特有の新機能「スタジオ」では、AIが生成した要約や学習ガイド、マインドマップ、音声解説などをまとめて表示・編集できます。スタジオを使うことで、複数のソースを横断した要点抽出や、レポート・記事下書きなどへの転用が容易になります。

この3エリアを活用して、「資料を追加 → チャットで質問 → スタジオでまとめ・編集」という流れを作ると、NotebookLMの情報整理力を最大限に引き出せます。従来の「ノート」概念はスタジオに統合されており、より視覚的かつクリエイティブな情報活用が可能になっています。

NotebookLMの活用事例

NotebookLMは単なる文書要約ツールではなく、情報の理解、要約、再構築までを一括して行えるAIノートプラットフォームです。ここでは実際の利用シーンを通じて、その実用性を見ていきましょう。

レポートや論文を短時間で要点抽出

NotebookLMは、長文のPDFやGoogleドキュメントをアップロードするだけで、ドキュメント全体の構造を自動で分析します。その上で重要ポイントや主張を抽出し、短時間で整理されたサマリーを作り出します。

特に論文や議論レポートなど、情報量が多く複雑な文献に有効です。NotebookLMはドキュメント内の要約だけでなく、議論の背景や主要な主張の変遷も自動で見出します。たとえば「何が議論の根拠となる情報なのか」「どこで主張が展開・転換しているのか」などを推論してくれます。

また、チャット機能を使うと「この節の議論は先行研究とどう違いますか?」といった質問を投げかけることもできます。これにより、単なる要約に留まらず、内容理解と論理的深まりを助けるのがNotebookLMの大きな魅力です。

会議メモから議事録作成

会議メモは、実際には記録者の観点や表現のぶれがあり、各人の発言がばらばらに留まりがちです。NotebookLMに会議メモや音声ファイルをアップロードすることで、AIが会議の流れを分析し、論点ごとにすっきり整理した議事録を自動生成します。

また、会議内で決まったアクションアイテムも抽出できるため、「誰が、何を、いつまでにやるか」が明確になります。これは会議内容の要約としてだけでなく、会議の効率化とネクストアクションの実行トラッキングへの役割も果たします。

NotebookLMを活用した議事録の作成に関して、以下の記事でも詳しく解説していますので、ぜひ参考にご覧ください。

記事・資料作成の一次情報収集と下書き

NotebookLMは、記事や資料を作成する前段階の「一次情報集め」を助けてくれます。複数のPDFやWebページ、Googleドキュメントをノートに追加し、チャットで「◯◯について最新の研究は?」のように聞くだけで、各資料の要旨を横断してまとめます。重要な数字や主張、登場する専門用語の定義も抽出するため、全体像をすばやくつかめます。

まとめられた内容には、必ず元資料への参照リンクが付きます。気になった部分はクリックして原文に戻れるので、根拠の確認や引用の出典管理が簡単です。引用ミスを避けたいライターや、レビュー時に根拠を示したいチームにも向いています。

下書き作りも効率化できます。「3章構成のアウトラインを作って」「見出しごとに重要ポイントを箇条書きにして」「反対意見の論点も挙げて」と指示すれば、ノート内の一次情報を根拠にした草案が出ます。疑問が出たらその場で追加で質問できるため、情報収集→要約→構成→下書きの流れを一つの画面で回せます。

ツール比較|NotebookLM・ChatGPT・Geminiの使い分け

AIノートと呼ばれるNotebookLMと生成AIはできることが重なりつつも、得意分野や根拠提示の仕組みが異なります。ここではNotebookLM・ChatGPT・Geminiの3ツールを、日々の業務での使い分け判断がすぐできるように整理します。

機能比較|要約・生成・検索・引用

NotebookLMは「ソース起点の要約・引用」に最適です。PDFやドキュメント、URL、YouTubeなどを取り込み、チャット回答に引用(出典)を自動付与します。

さらに2025年春からは[ソースを探す]機能でウェブやGoogleドライブから関連資料を自動収集できるため、手元資料だけでなく最新の一次情報をもとに整理できます。複数ソースを横断して要点を統合し、ブリーフィング文書やFAQ、マインドマップ、音声解説まで作れるのが特長です。

ChatGPTは「生成の柔軟性」が抜群です。構成案、見出し、本文、口調の調整までワンストップで行え、社内ナレッジやWeb参照を有効化した場合はリンク付きの出典提示も可能です。ゼロからの草案作成、表現の磨き込み、アイデア発散に強みがあります。

Geminiは「Workspace連携と最新情報取り込み」に優れています。Googleドキュメント、スプレッドシート、スライド、Gmailなどのサイドパネルから呼び出してPDFの自動要約や下書き生成ができ、組織のファイルやメールと横断して情報を集約できます。最新の検索結果とワークスペース文書を一括で扱えるため、調査から資料化までをGoogle環境で完結しやすい点が魅力です。

NotebookLMの強みと弱み

強みは、根拠提示の徹底と複数ソース横断の設計思想です。回答内の引用から該当箇所へすぐ遷移でき、誤読やハルシネーションの検証がしやすく、研究・報告・議事録の裏取りに向きます。

「ソースを探す」機能によって、テーマを入力するだけで関連ウェブ資料を最大数件まとめて取り込み、要点化・比較・可視化まで一気通貫で進められます。公開・共有ノートブックや音声・マインドマップなど、理解を深める出力形式も豊富です。

一方で弱みは、ゼロからの長文生成や緻密な文体づくりではChatGPTのほうが得意である点と、ウェブ参照やモバイル機能が提供段階(ロールアウト状況)に左右される点です。最新ニュースを素早く深掘りしたり、メールやスライドまで含めた下書きを一括で作る処理は、Geminiが速い場合があります。

まとめると、一次情報を整理して根拠付きの成果物を作るならNotebookLM、アイデア出しや表現の作り込みはChatGPT、最新情報の収集とGoogle Workspace連携はGemini、という役割分担が最も効率的です。

NotebookLMを始める前に知っておくべき注意点

NotebookLMは、Googleが提供するAIノートツールとして注目を集めています。しかし、導入前に知っておくべき実務的なポイントがあります。ここでは、実際に使う際に重要な「日本語対応」「セキュリティ・プライバシー」「運用トラブル・制限事項」の3点に絞って解説します。これらを理解しておくことで、スムーズで安全な利用が可能になります。

日本語対応の現状

NotebookLMは基本的に英語圏向けに設計されており、日本語対応はまだ発展途上の段階です。特に、長文の要約や質問応答では英語に比べて精度が落ちることがあります。日本語の文脈や敬語表現を正確に処理できないケースもあるため、運用上の工夫が求められます。

精度を高めるためのベストプラクティスとしては、以下のような方法があります。

- 文章をアップロードする前に、余分な改行や句読点を整理しておく

- 専門用語や略語は英語併記にする(例:生成AI(Generative AI))

- 質問文は短くシンプルにする(「この資料の要点は?」よりも「要点を3つ挙げて」など)

また、NotebookLMの強みである「ソースとの関連づけ」は日本語でも機能しますが、引用リンクの精度がやや低下することがあります。重要な資料を扱う場合は、ChatGPTやGeminiで補完確認を行うことで、精度の担保と多言語対応の両立が可能です。

セキュリティ・プライバシーと共有設定

NotebookLMはGoogleアカウント環境下で動作し、Googleドライブ等と同水準のセキュリティ基準を採用しています。ただし、アップロードした資料はAIによって解析されるため、社外秘や顧客データなどの機密情報はアップロードしない方が安全です。NotebookLM自体は学習目的でデータを再利用しないとされていますが、クラウド上にデータが存在することには変わりありません。

共有機能を使う場合は、共有リンクの設定に注意が必要です。「閲覧のみ」「編集可」などの権限を誤って設定すると、意図しない相手に内容が公開されるリスクがあります。特に、チーム利用時にはGoogle Workspaceの管理者設定でアクセス範囲を制限しておくと安心です。

また、社内での情報共有にNotebookLMを活用する際は、共有ルールを文書化しておくことをおすすめします。データの取り扱い方針を明確にすることで、セキュリティ事故を未然に防ぐことができます。

よくあるトラブル・制限事項と対処法

NotebookLMは、ときに予期せぬ挙動や制限があります。以下に代表的なトラブルと対処法をまとめます。

PDFやファイルが正しく読み込まれない

ファイル名を英数字に変更する、またはPDFを再保存すると改善することがあります。OCR未対応のスキャンPDFも注意が必要です。

要約の内容が抜け落ちる/不自然になる

NotebookLMは構造化文書(見出しや段落が整理された文書)に強い傾向があります。文書のフォーマットを整えることで改善可能です。

チャット応答が途中で止まる

入力テキストが長すぎる場合に発生するため、トークン制限(入力量上限)に起因していると考えられます。質問を分けて送信するか、短いプロンプトにすることで解消します。

ノート間の関連付けがうまくいかない

NotebookLMでは「ノート単位の知識管理」が基本です。関連する資料は1つのノートにまとめることで、横断要約の精度が上がります。ノート間では情報を自動統合しない設計のため、関連付けたい場合は手動で行う必要があります。

NotebookLMは「資料をまとめて理解する」フェーズに最適化されたツールであり、生成AIというより「理解支援AI」です。まだ発展途上だからこそ、ツールの特性を理解し、制約の中でうまく使うことが最大の成果につながります。

まとめ|AIノートで読む・まとめる・伝えるを省力化

NotebookLMは、情報を「読む」「まとめる」「伝える」という一連の知的作業を圧倒的に効率化するAIノートです。特にリサーチや会議メモ、レポート作成のような情報の整理と再構築が求められる場面で、NotebookLMは人の思考を補助する「知的相棒」として機能します。

複数の資料を横断的に分析し、根拠付きで要約を提示できる点は、単なる生成AIではなく「信頼できるAIアシスタント」としての価値を示しています。さらに、引用リンク機能により、要約内容の出典をワンクリックで確認できるため、情報の透明性と再現性を両立しています。

ChatGPTやGeminiのような生成中心のAIが「新しい発想」を導くのに対し、NotebookLMは「既存情報をどう正確に整理し、再活用するか」に特化しています。つまり、NotebookLMは「読む力」と「伝える力」をAIで拡張するための実践ツールです。

ビジネス文書のレビュー、学術論文の整理、議事録の構築など、あらゆる知的業務でNotebookLMを導入することで、情報処理の時間を大幅に短縮できます。AIノート時代の新しいワークスタイルを、NotebookLMから始めましょう。

生成AIを活用して、上手く自動要約や要点抽出をするには、ベースとなる文字起こしの精度が高いことが必要不可欠です。

- 固有名詞や専門用語の変換が上手くいかない

- 「えー」や「あの」などの意味をなさない言葉も文字起こしされてしまう

- 文字起こしを修正してから生成AIを活用しているが修正に時間がかかっている

このような文字起こし精度にお悩みを抱えている方は、ぜひ一度、使えば使うほどAIの精度が上がる「Otolio」をお試しください。

またOtolioのAIアシスト機能を活用して自動要約・要点抽出も自動化できます。自動化することが可能です。AIアシストを活用すれば以下を自動化することができます。

- 要約文章の生成

- 要点の自動抽出

- 決定事項やToDo、質疑応答の抽出

Otolioは特許取得済の独自アルゴリズムを活用し、機密情報を学習させることなく、使えば使うほどAIの精度が向上します。累計利用社数6,000社以上の実績、大手企業から自治体まで様々な組織で利用されており、セキュリティ面でも安心してご利用いただけます。

よくある質問とその回答

Q. NotebookLMは日本語資料でも精度良く要約できますか?

はい。NotebookLMは日本語テキストの要約精度が大きく改善されています。特にGoogleドキュメントやPDFなどのテキストデータでは、文脈を理解した自然な要約が可能です。ただし、敬語や曖昧な表現では誤解が生じることもあるため、最終確認は人の目で行うのが安心です。

より正確に要約させるポイントは次の通りです。

- スキャンPDFではなくテキスト化されたファイルを使う

- 専門用語を短く整理しておく

- 長文は複数ノートに分ける

これらを意識するだけで、日本語要約の品質が安定します。

Q. ChatGPTとどちらをメインに使うべき?

目的によります。既存資料の理解や引用ならNotebookLM、発想や文章生成ならChatGPTがおすすめです。

NotebookLMはドキュメントの内容を根拠付きで要約・説明できるため、レポートや議事録など信頼性が求められる業務に向いています。一方、ChatGPTは自由な文章生成や構成アイデアの発想に強みがあります。

両者を組み合わせて使うのが最も効率的です。たとえばNotebookLMで要約した内容をChatGPTに渡して原稿化するなど、情報整理から発信までをスムーズに行えます。